千年丝路重镇再续艺术对话:丝绸之路——杨晓阳丝路四十年美术创作暨文献展(上海)荣立通

开幕式现场

著名文化学者王鲁湘主持开幕仪式

7月5日,“丝绸之路——杨晓阳丝路四十年美术创作暨文献展(上海)”在海派艺术馆1、2、3号厅精彩亮相,展览开幕式同期举行。此次展览是杨晓阳先生艺术生涯中沉淀四十载的深情回眸,同时也推开了一扇领略丝路魅力,对话当代艺术血液的思考之窗。开幕仪式由著名文化学者王鲁湘主持。

上海市美术家协会副主席、上海海派艺术馆馆长李磊致辞

上海市美术家协会副主席、上海海派艺术馆馆长李磊为展览致欢迎词。杨晓阳先生是刘文西先生开创的“黄土画派”的继承者与开拓者,他不仅继承了“黄土画派”的醇厚笔墨,更将其与中国传统的图像视觉及西方当代的多元构成相融合,形成了其独特的视觉样式。他是勇于进取的改革者,主动响应党和国家的号召,为中国当代文化艺术做积极推广工作,身体力行实践着人类命运共同体的理念,将中国当代美术成果推广到世界各地。此次展览来到上海海派艺术馆,将其40年的艺术创作成果小结在这里进行一次规模宏大的系统展示,对上海文化艺术建设、海派艺术发展提供了鼎力支持。

上海大学上海美术学院院长、上海市美术家协会主席曾成钢致辞

上海大学上海美术学院院长、上海市美术家协会主席曾成钢从笔墨创作的角度对其画作进行了深度解读。杨晓阳始终保持着“黄土画派”的质朴粗粝的本色与生活气息,早期他画过很多憨厚直爽的陕西农民。其画面追求的是一种苍劲老辣的高古气象,他用线描来表现虚实、阴阳的相生相克与对立统一。他的艺术有三个大:“大美术”“大美院”和“大写意”。这“三大主义”有着极其深远的意义,也使他在美术界走向了一个大境界。杨晓阳的“大写意”深刻体现了我们本土的文化自信。“大写意”既是世界观又是方法论,从全球语境中去看“大写意”,实际是一种文化立场的选择,具有重要的战略意义。我们应当逐渐回归到中华民族自己的文脉上,这是我们今天文化自信的重要根源与底气。

中国文学艺术界联合会副主席、中国油画学会会长许江致辞

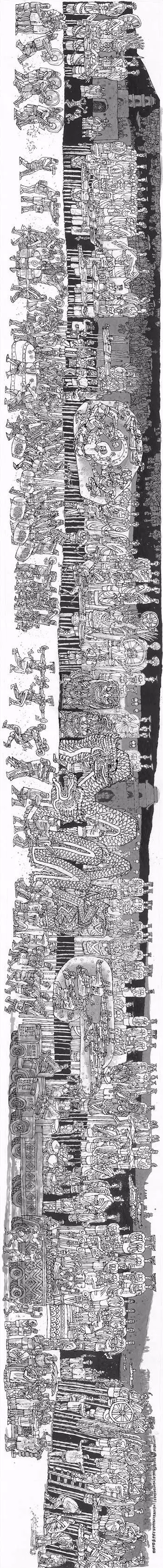

中国文学艺术界联合会副主席、中国油画学会会长许江表示,杨晓阳营造了中国艺术教育的一个新气象。他对于学科建设、校园建设、美术艺术建设的重视,为中国美术界的发展革新带来了全新的面貌。杨晓阳出生于长安古城,时刻肩负着传承黄土城墙文脉的使命。他对地理历史的深刻理解、秦汉画像砖一般的苍茫笔墨,造就了其繁而不乱的画作布局、遒劲顺畅的笔墨线条、古朴浓拙的意境。其人物神韵具有天庭饱满、天圆地方的最原本的本真之味。注重排列、重叠、分层的生动手段,呈现了古着苍润与石刻斑驳的效果。此次展览展出的2025年新作《丝绸之路·人来人往》系列12幅作品,如同十二古碑立于馆中,葳蕤满目,观之酣然,其创作之心路与笔墨之新语,挟以磅礴气象直白地感受到了创作者似“土”年华——泥一般的朴拙人物,土一般的浑茫天地。

中国文学艺术界联合会原副主席、中国文艺评论家协会主席夏潮致辞

中国文学艺术界联合会原副主席、中国文艺评论家协会主席夏潮主席表示,党的二十大报告中指出,要坚定文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。“丝绸之路”是中华文化开放包容、兼收并蓄的象征。此次展览的主题正是对这一伟大的历史文化概念与精神的生动诠释。同时也是新时代下海派文化内涵的一次丰富与拓展。杨晓阳用生命之墨谱写丝路之歌,用文化之色彩晕染文明之交融。他的作品不仅是个人艺术语言的凝练,更是千年丝路文明的当代回响。

中国国家画院院长、中国美术家协会副主席刘万鸣致辞

中国国家画院院长、中国美术家协会副主席刘万鸣讲到,杨晓阳院长是从陕西走出的杰出艺术家,40年来,他始终围绕“丝绸之路”这一主题进行着锲而不舍的艺术创作,用画笔展现“丝绸之路”沿线,特别是陕北以及河西走廊地区的乡土民俗和自然风貌。上海作为国际化的大都市,自古以来一直是文化交流的重要窗口。此次“丝绸之路”主题展览来到上海是不同地域文化的一次交融碰撞,也为上海的艺术爱好者们提供了感受“丝绸之路”文化魅力的绝佳契机。

中央美术学院院长、教授、博士研究生导师林茂致辞

中央美术学院院长、教授、博士研究生导师林茂提及,杨晓阳40年来写生创作的足迹延伸到国内外众多的丝路区域,通过大量的实践记录,积累了丰富的创作题材,这是一段由真切深厚的生命体验所支撑的漫长艺术实践。长安画派所倡导的一手伸向传统、一手伸向生活的优良传统和创作理念,在杨晓阳身上有着鲜明的体现,他的艺术探索经历了从传统文化继承到尝试融合,再到注重主观表达的写意与精神的逐步深化,形成了循环上升的聚焦与沉淀。此次展览不仅仅是他个人艺术生涯的一次总结,也让我们从艺术视角全面理解了这条千年古路所承载的文明交融共建的伟大历史。同时更加说明了新时代“和平合作”“开放包容”“互学互鉴”“互利共赢”的丝路精神的重大现实意义。

中国美术家协会分党组成员、秘书长王平致辞

中国美术家协会分党组成员、秘书长王平在发言中讲到,从长安出发,杨晓阳主席用四十载光阴重走丝绸之路,他写就的丝路长卷,呈现了一位艺术家深刻的文化担当。他的画笔是记录历史的刻刀,凿开了学院派传统的基座,更是重构文明的织机,织就了现代丝路焕新的人文图谱。此次展览所展出的《关中正午》的苍茫中迸发出雕塑般的“团块”力量,这不是小桥流水的文人私语,而是为时代立魂魄的大拙之美。

中央美术学院教授、博士生导师唐勇力致辞

中央美术学院教授、博士生导师唐勇力表示,此次展览是杨晓阳创作实践中的阶段性成果。展览从造型语言形式、个性化笔墨符号及“大写意”精神的传达等角度完成了一场时间与地理维度上的奔赴跨越。在其独特的造型语言中,其秦汉气象的厚重以及横向仰视的视角方式,形成了空间交错的视觉效果。他对画作操作方法的重构,是漫长而坚定的自我演绎,画作体裁的灵活多变透露出浑然天成的创造想象力。在现场600余幅作品中,我们可以纵横观览到杨晓阳先生物我两忘的艺术精神的具象表达。

中国文促会书记、副主席曾来德致辞

中国文促会书记、副主席曾来德总结了此次展览“重”“拙”“朴”“厚”“酣”五美。其历史的承载与精神的重量体现了画面之“重”;原始的生命力与质朴的表达体现了其画作之“拙”;大地般的呼吸感与本源的回归体现了其艺术之“朴”;文化的积淀与笔墨的层级体现了其艺术哲学之“厚”;意象的自由挥洒更是得以无拘束的体现了其创作状态之“酣”。此次展览所呈现的不仅是艺术家的心路历程,更是一种扎根大地的文化自信,一种连接古今、面向未来的磅礴气魄。

中国文促会主席、展览作者杨晓阳致辞

随后,中国文促会主席、展览作者杨晓阳致答谢词。穿越戈壁风沙,聆听驼铃回响,四十年前与丝路的“偶然”结缘的旧忆却随着时间的重复一日比一日清晰。从主题绘画到抽象表达,这些景象沉淀的四十年从“表象的炫目”升华为“精神的图腾”。古丝绸之路现如今有了更丰富的时代内涵,而上海便是当代丝路精神的化身之一。在老师的指导教育中,在同好的交流学习中,在与学生的教学相长中,杨晓阳始终保持着昂扬的进取姿态——创造着“创造”。

作品捐赠仪式

开幕式在随后环节中举行了作品捐赠仪式。杨晓阳精心挑选了作品《松风图》《母子情深》作品向上海海派艺术馆捐赠,这不仅是一份代表友谊长存的珍贵礼物,也对海派艺术的传承与发展有重要意义。海派艺术馆执行馆长、上海西区文化传媒发展有限公司总经理张建华代表海派艺术馆接受作品捐赠。最后,第十一至十三届全国政协委员、中国国家博物馆原馆长吕章申宣布展览开幕。

第十一至十三届全国政协委员、中国国家博物馆原馆长吕章申宣布展览开幕

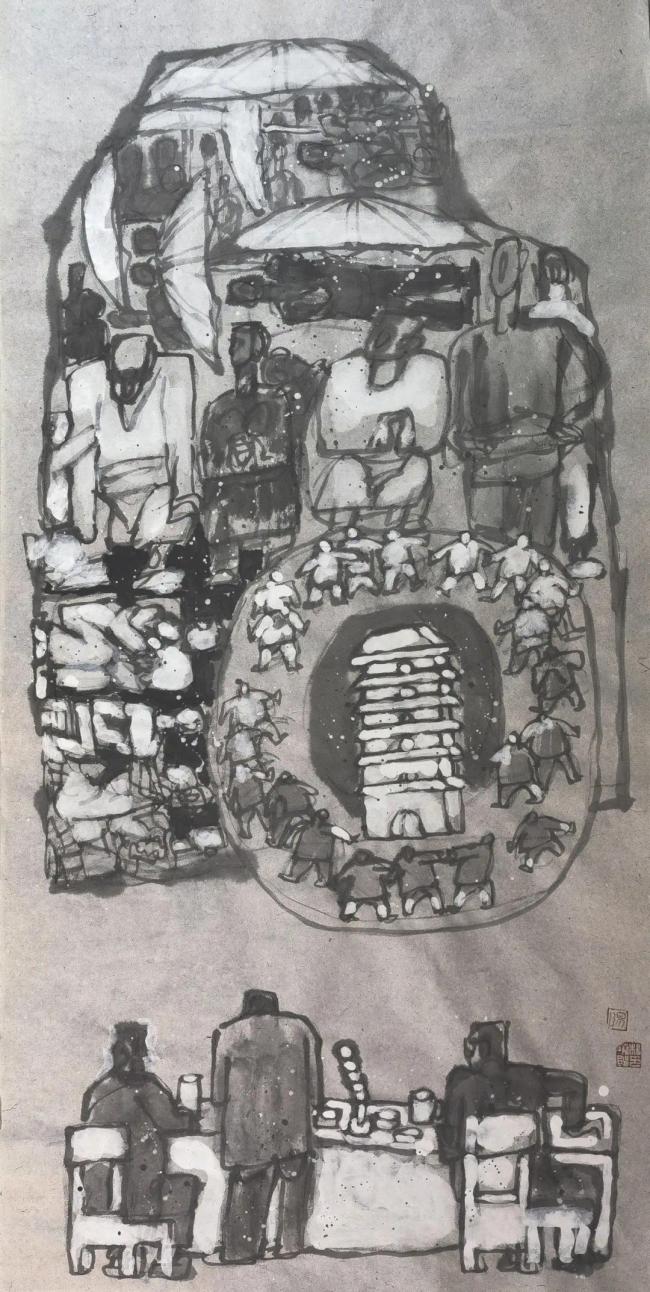

长安古道之苍茫,西域无垠之绿洲,无一不是其赤子心的体现。展览精心设计了主题探索、丹青意蕴、生活写生、水墨精神四大板块。其2025年新作《丝绸之路·人来人往》系列在上海首次亮相,打破了时间、空间、地理维度的跨度,冲击了一切民族与地域的局限,释放创作自由度,以超尺幅的水墨装置重构了丝路人文图谱。现场巨幅作品环绕展厅,无论是主题探索中《阿房宫赋》“盘盘焉,囷囷焉”的解构性的视觉冲击,还是《苦水社火》细密繁杂的民俗气象、生活写生中一组组截然不同的城市描绘,均表露出其扎根文化而诉诸新语的艺术哲学。

展厅现场

此次展馆布置精心设计了画作布局,从一楼两个展厅中写实与写意的转化,到二楼展厅焕然一新的水墨精神的描绘,从早期目标明确的构思,到后期无意识的自然表达,始终围绕着“丝绸之路”这一文化概念而持续展开。在这一主题上,杨晓阳创作观念的革新、创作工具的改变、创作角度的变幻,深度融合了“一带一路”历史与当代的视野,杨晓阳的创作一直是以“冲击极限的牺牲者”的先知姿态平衡着传承与突破的艺术循环。

展厅现场

上海作为丝绸之路的重要节点,与“一带一路”与长江经济带的重要交汇点,是丝路文化传承与发展的肥沃土壤。从古至今深植丝路密码。青龙镇出土的越窑瓷器惊艳绝伦,江南制造总局开中国近代工业之先河,上海一直延续着“会通中外”的文明传统......“丝绸之路”这一承载着政治、经济、文化、民俗等丰富内涵的梦幻之路,是杨晓阳艺术创作的长久主题。杨晓阳开创并启动的“一带一路国际美术工程”根植于丝路传统,却能以最昂扬的态度拥抱时代革命,这种“保守的先锋性”,正源自于丝路文明本身的包容基因——历史从来在融合中新生。其谓“站在DeepSeek肩膀上”的反思与探索,正是新丝绸之路“立足现有疆域,拓以万千新象”的象征体现。以丝路这一永恒主题为容器注入当代实践,将艺术升华为对存在本质的时代之问。

展厅现场

自1985年到2025年,一次偶然动议的丝路骑行演变为一场持久的艺术宿命,整整四十年过去,期间对丝路的所闻所见、所思所想仍历久弥新,时间与地理维度的跨越沉淀为一个完整的艺术创作循环。杨晓阳经历了从学习前苏联社会主义现实主义,到对中国民族、历史传统的反思与领悟,再到走遍世界有了更深层的认知与思考的阶段,最终回归到自我创作的转变。他的作品从写实到写意,不断产生新思维、新探索,通过一幅幅作品去表达超越事物表象的思考,在“形、神、道、教、无”的创作理念中打造了广袤而深邃的无限艺术空间,他对艺术界的呼吁即是其对自我突破的高要求。“丝绸之路”不仅是其创作源泉,更是一份情感与精神的寄托,在其艺术创作的探索与反思的过程中,体现的是无所不包容的对中国传统文化与现代艺术理念乃至时代变革的洞察。

四十载春秋,八千里云月。无论是始于西安、终于罗马的古丝绸之路,还是现当代有了更多新力量的新丝绸之路,都是东西方文明对话的坚固桥梁。杨晓阳的四十年,是将一条路走成一种信仰的苦修——以最本真的哲学智慧,同最先锋的技术革命坐而论道;以最古老的文化血脉,激活最未知的未来基因。所闻“告别”而非“终结”,而是将丝路这一无比丰富的文化宝藏铸成一把钥匙——交于后来者开启“人类无止之境”的大门。

“丝绸之路——杨晓阳丝路四十年美术创作暨文献展(上海)”活动现场

附展览嘉宾名单:

中国文化艺术发展促进会主席、展览作者杨晓阳

中国国家博物馆原馆长吕章申

中国文学艺术界联合会副主席、中国美术学院原院长许江

中国文学艺术界联合会原副主席、中国文艺评论家协会主席夏潮

中国国家画院院长、中国美术家协会副主席刘万鸣

中央美术学院院长林茂

西安美术学院院长朱尽晖

中国美术家协会分党组成员、秘书长王平

中国文化艺术发展促进会书记、副主席曾来德

中国文化艺术发展促进会副主席、华东师范大学美术学院院长张晓凌

中国文化艺术发展促进会副主席陈耀宗

中国文化艺术发展促进会副主席周心海

中国艺术研究院博士生导师、中国国家画院院委姜宝林

安徽省书画院名誉院长王涛

中央美术学院教授、博士生导师唐勇力

中国文化艺术发展促进会国画院副院长高云

中国国家画院交流合作部原主任安徽师范大学美术学院院长尚可

雅昌文化集团董事长万捷

中国文化艺术发展促进会副秘书长郑章华

清华大学美术学院艺术史论系教授、博士生导师陈池瑜

广州美术学院美术学研究中心主任、教授及博士生导师、中国艺术研究院美术研究所原副所长郑工

北京大学博雅特聘教授、教育部美术类专业教学指导委员会副主任、委员丁宁

央美术学院教授科研处处长于洋;

中国文博协会第四至第六届副理事长,上海博物馆原馆长陈燮君

上海新闻出版局原副局长祝君波

上海海事大学原校长、教育部新文科建设工作组副组长黄有方

闵行区委常委、宣传部长曹婕

文艺评论家、中国评论家协会原副主席毛时安

上海第二工业大学原副校长瞿志豪

上海大学上海美术学院院长、上海市美术家协会主席曾成钢

上海市美术家协会副主席、上海海派艺术馆馆长李磊

上海中国画院党总支书记、副院长江鹏

上海油雕院院长江梅

刘海粟美术馆馆长郁镇宇

中华艺术宫(上海美术馆)党委副书记、纪委书记袁昌俊

华东师范大学美术学院党委书记卢蓓蓉

华东师范大学美术学院党委副书记冯舸

华东师范大学美术学院副院长郑文

华东师范大学美术学院副院长崔树强

华东师范大学美术学院院长助理马俊营

上海海派艺术馆执行馆长、上海西区文化传媒发展有限公司总经理张建华;

以及来自上海的艺术家和理论界的朋友:

陈家泠、杨正新、蔡天雄、毛国伦、韩硕、朱国荣、张培成、俞晓夫、王琪森、翁纪军、乐震文、季平、张弛、陈琪、汪家芳、陈建辉、武千嶂、王漪、万芾、蔡广斌、鲍莺、毛冬华

作品欣赏

生活写生

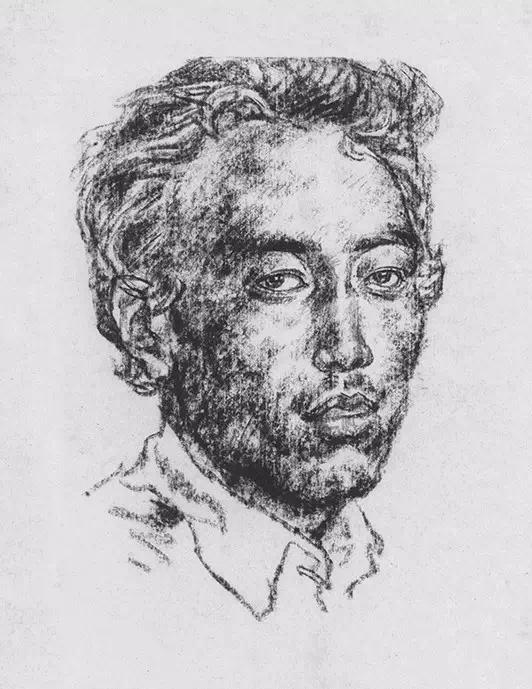

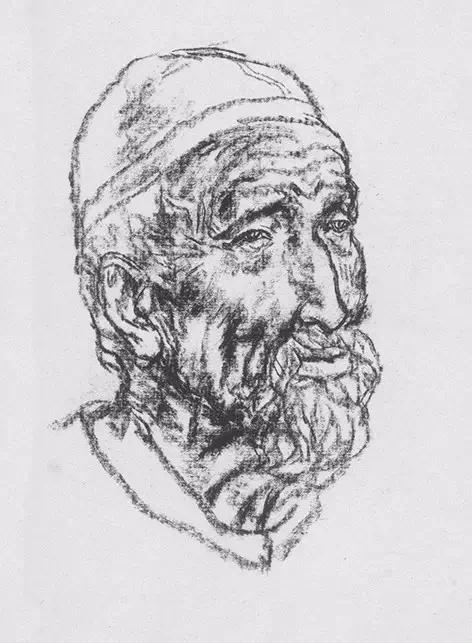

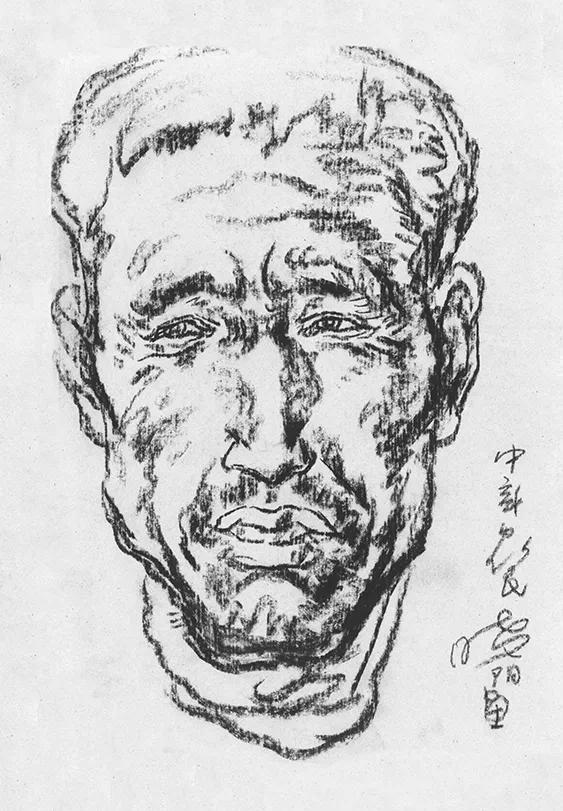

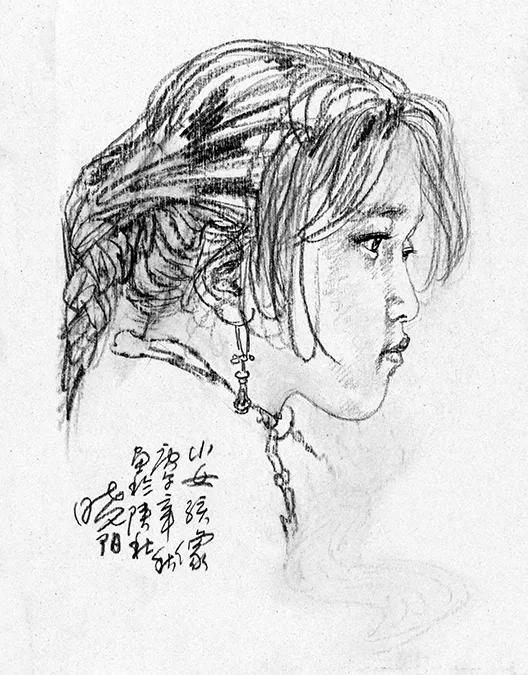

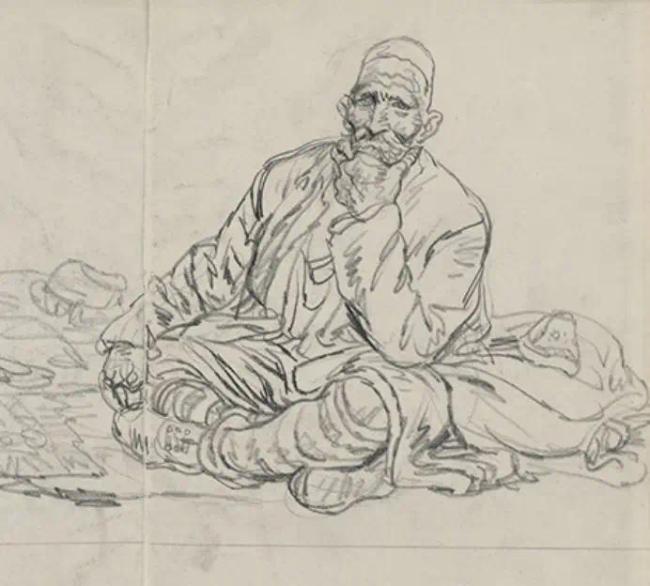

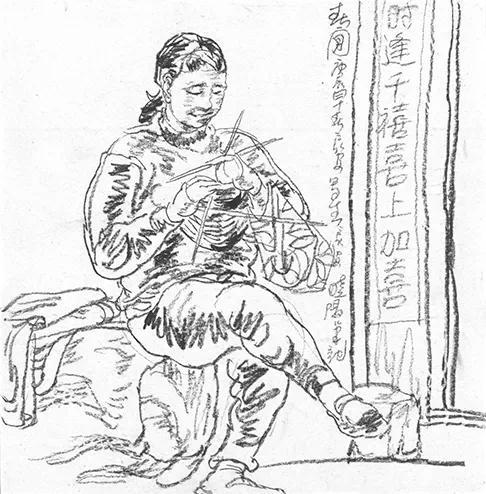

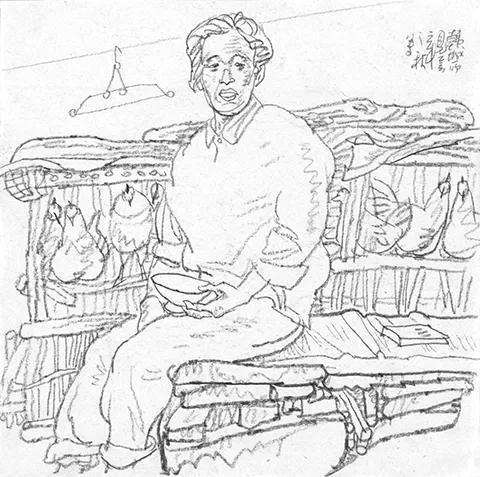

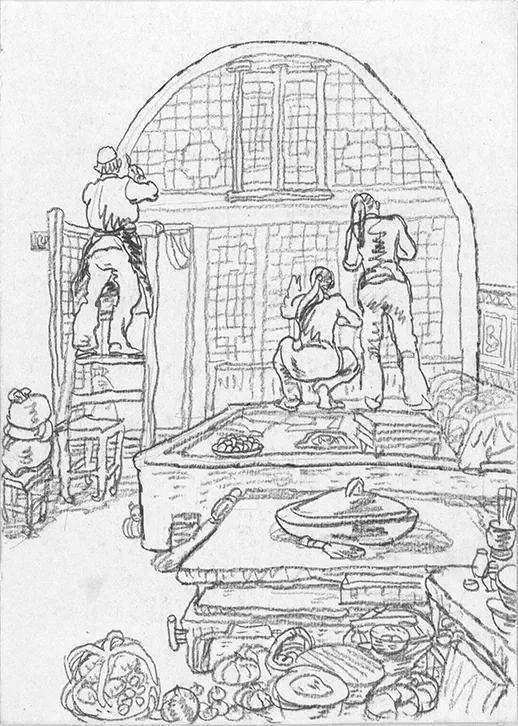

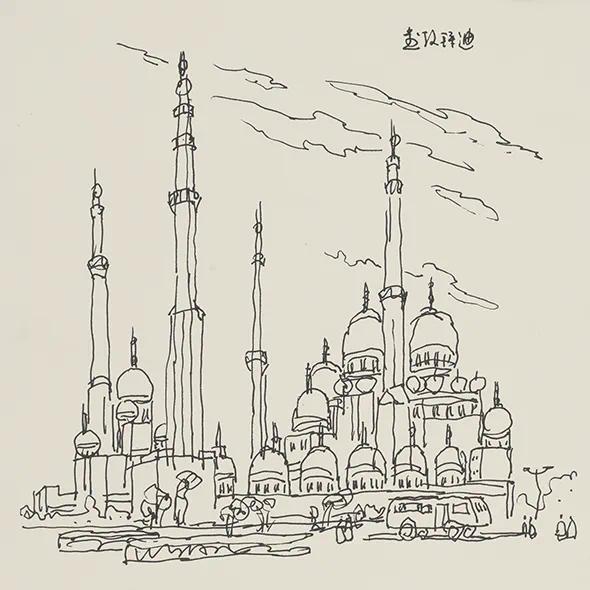

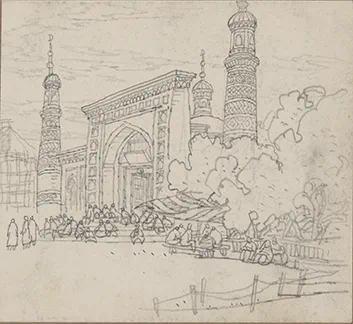

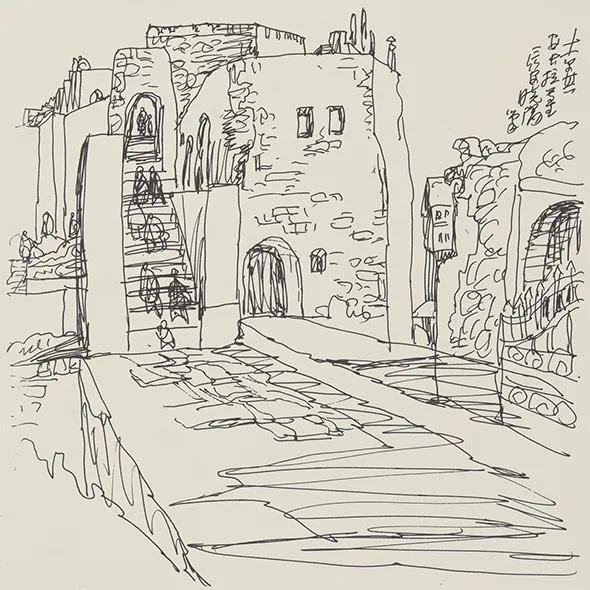

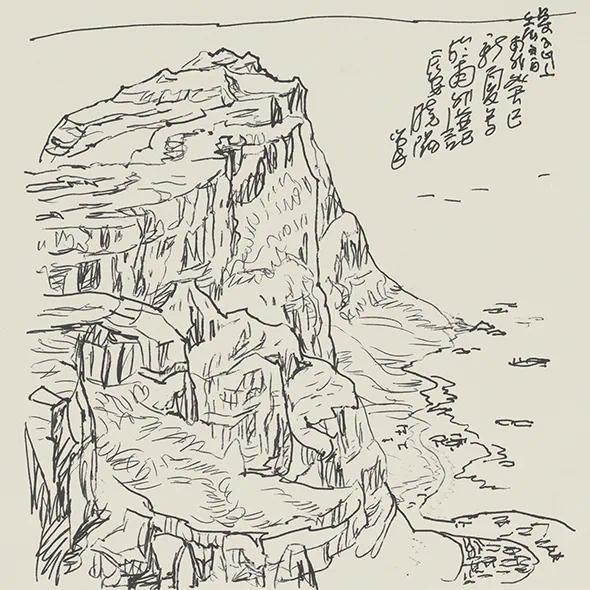

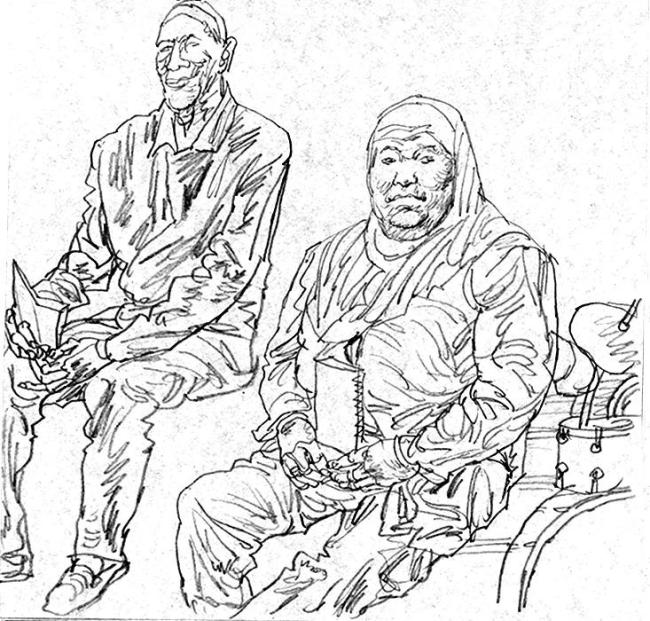

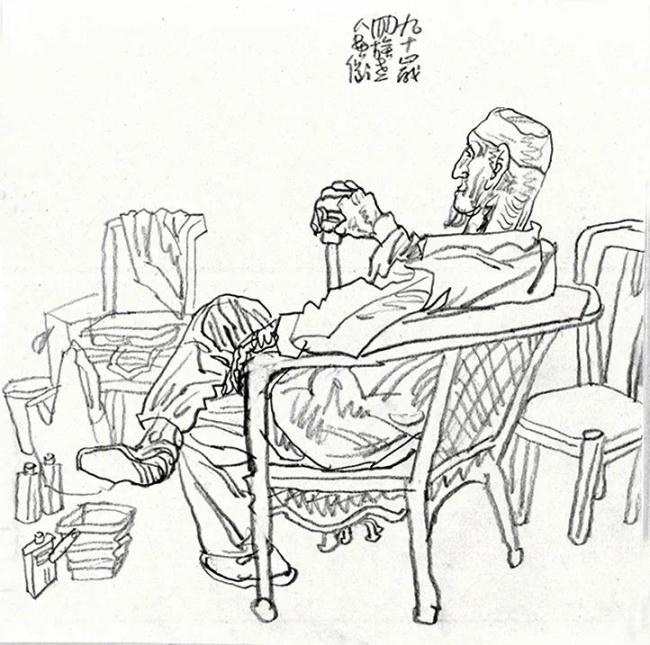

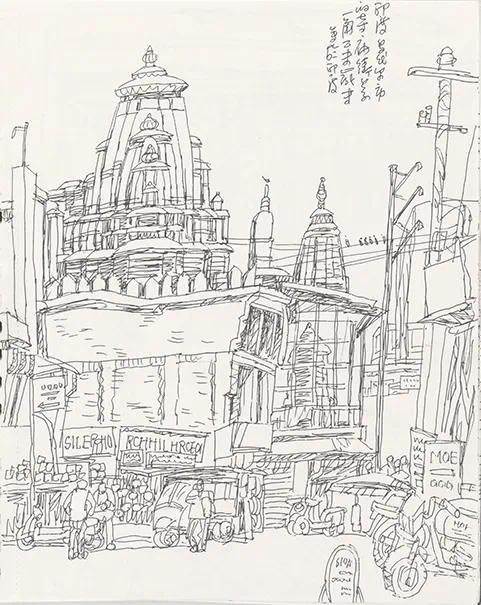

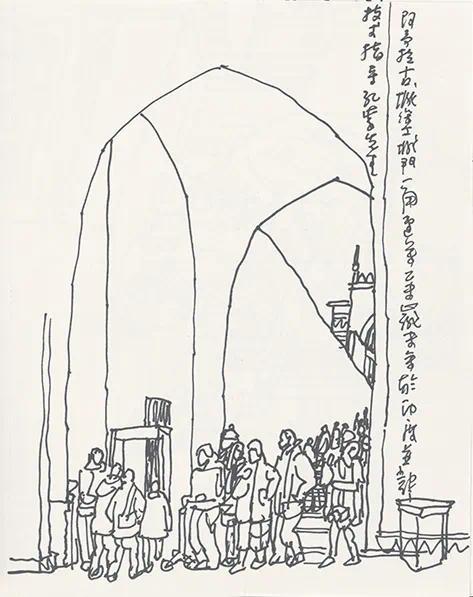

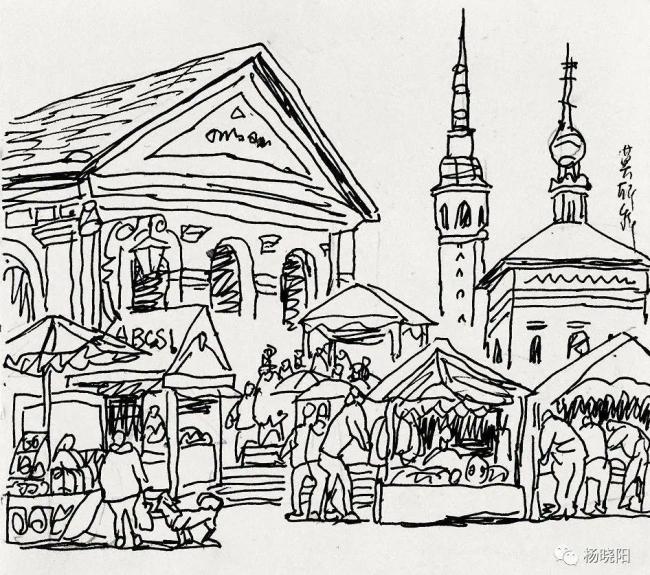

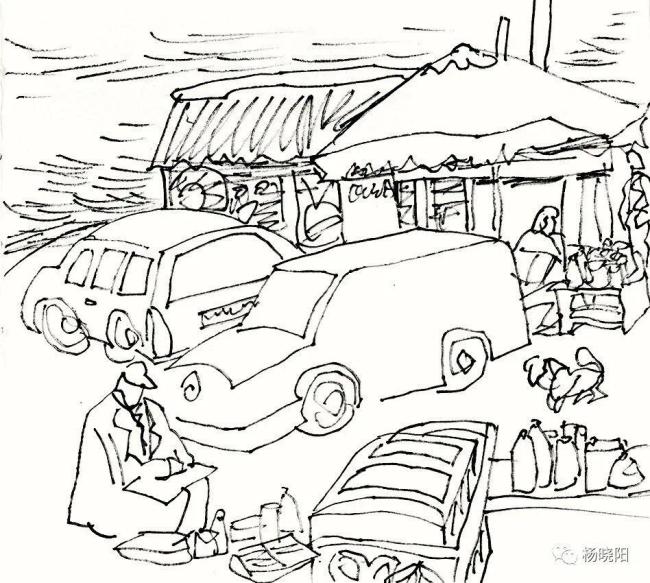

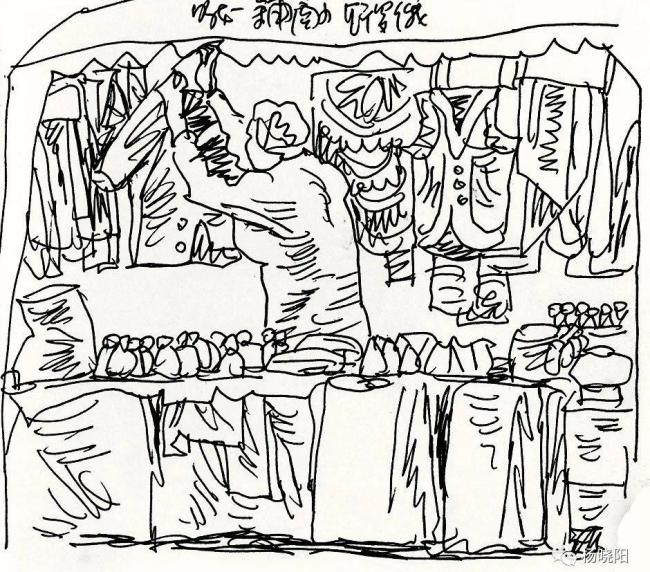

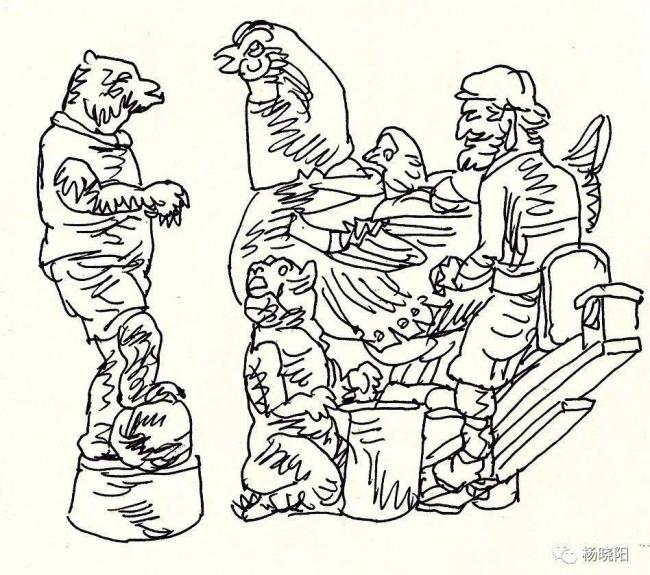

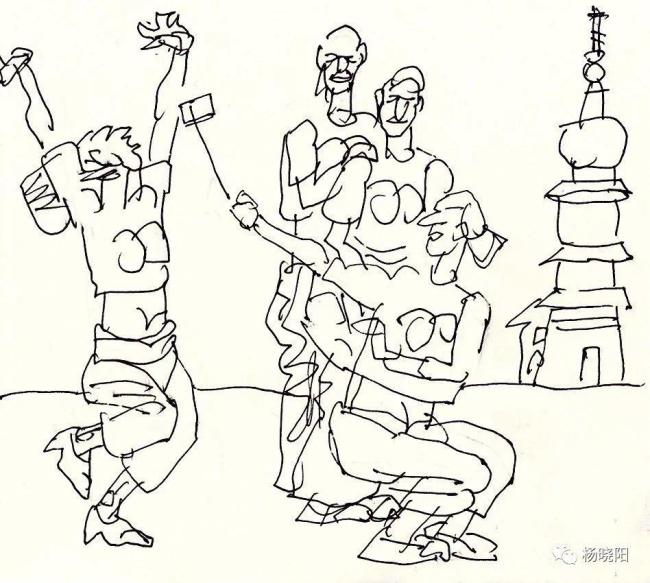

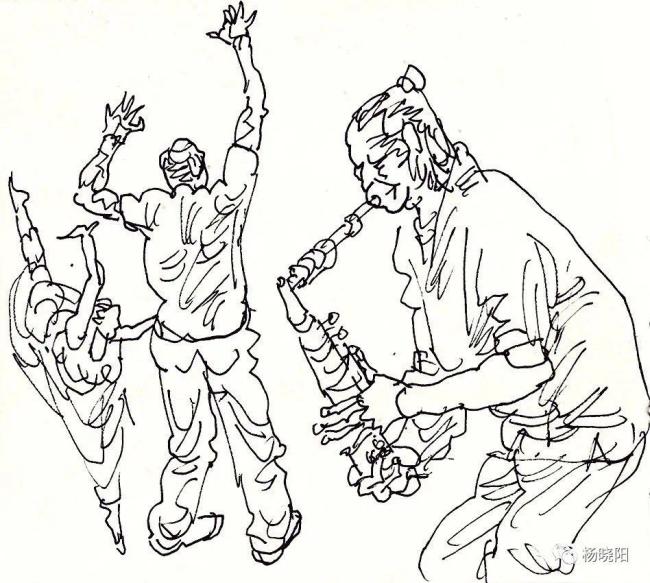

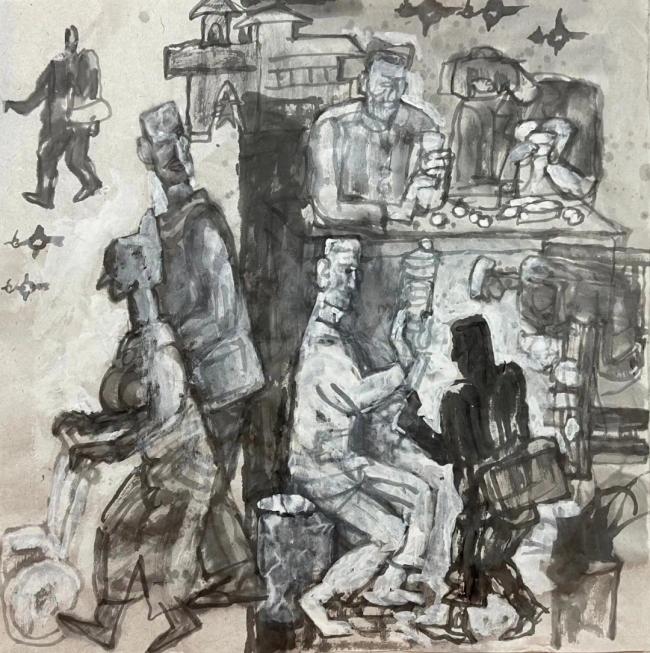

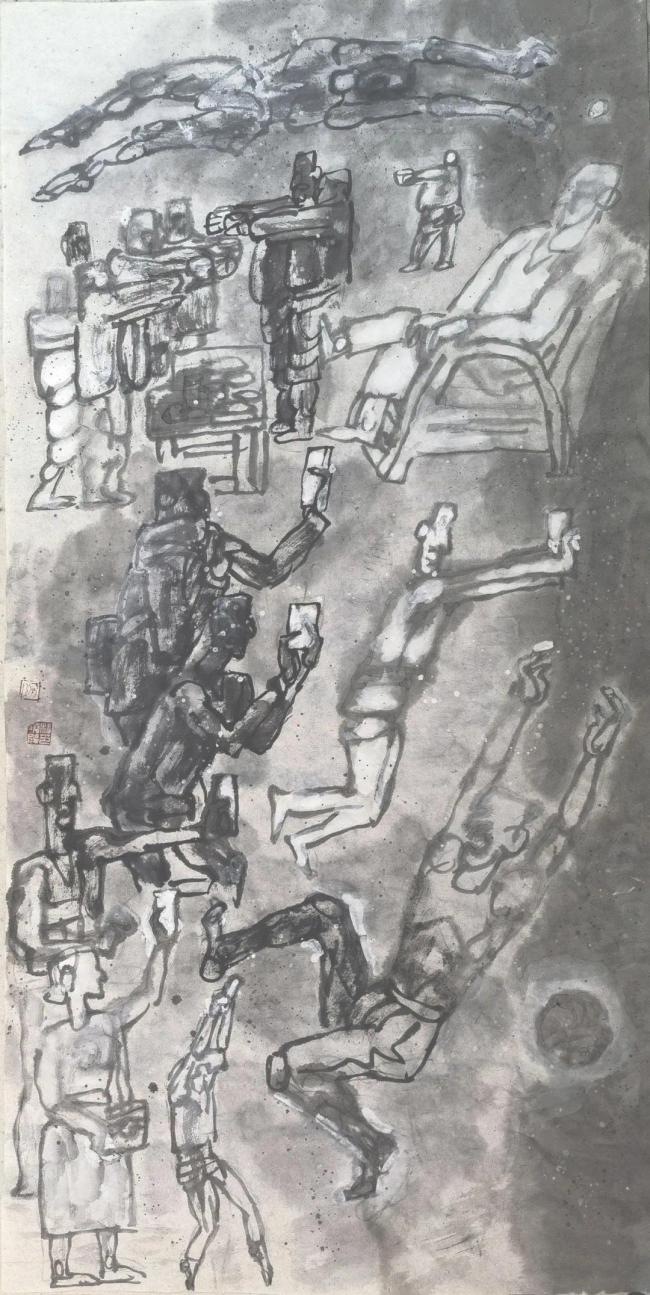

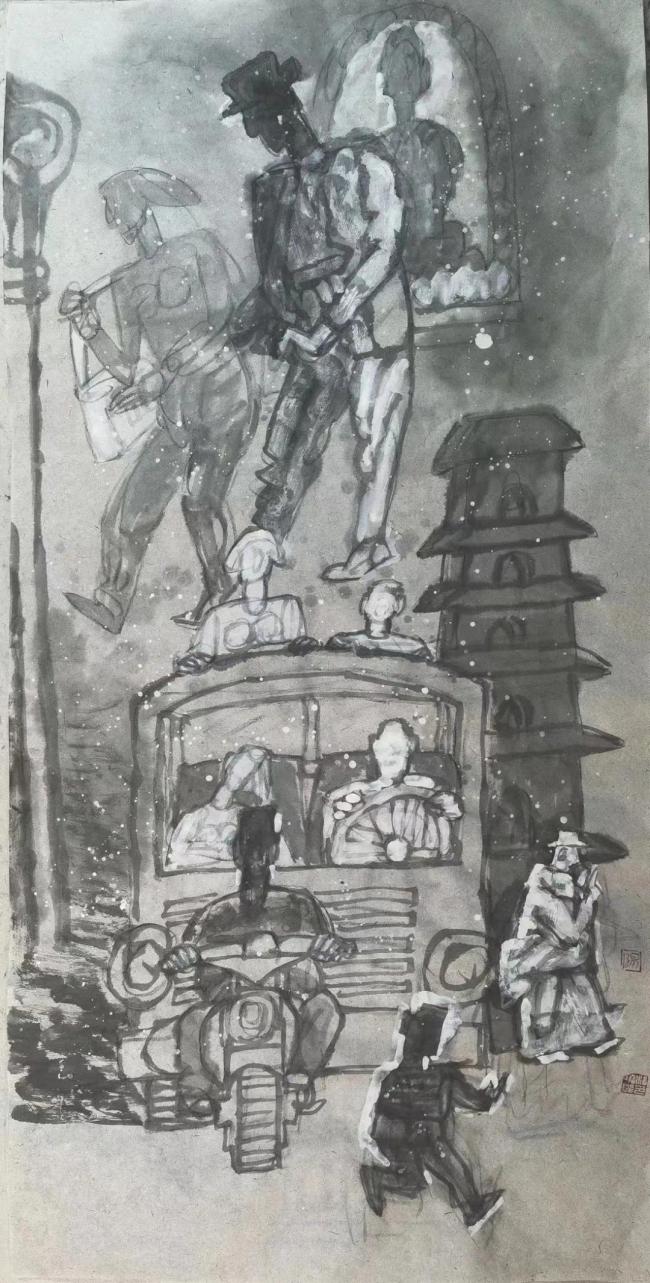

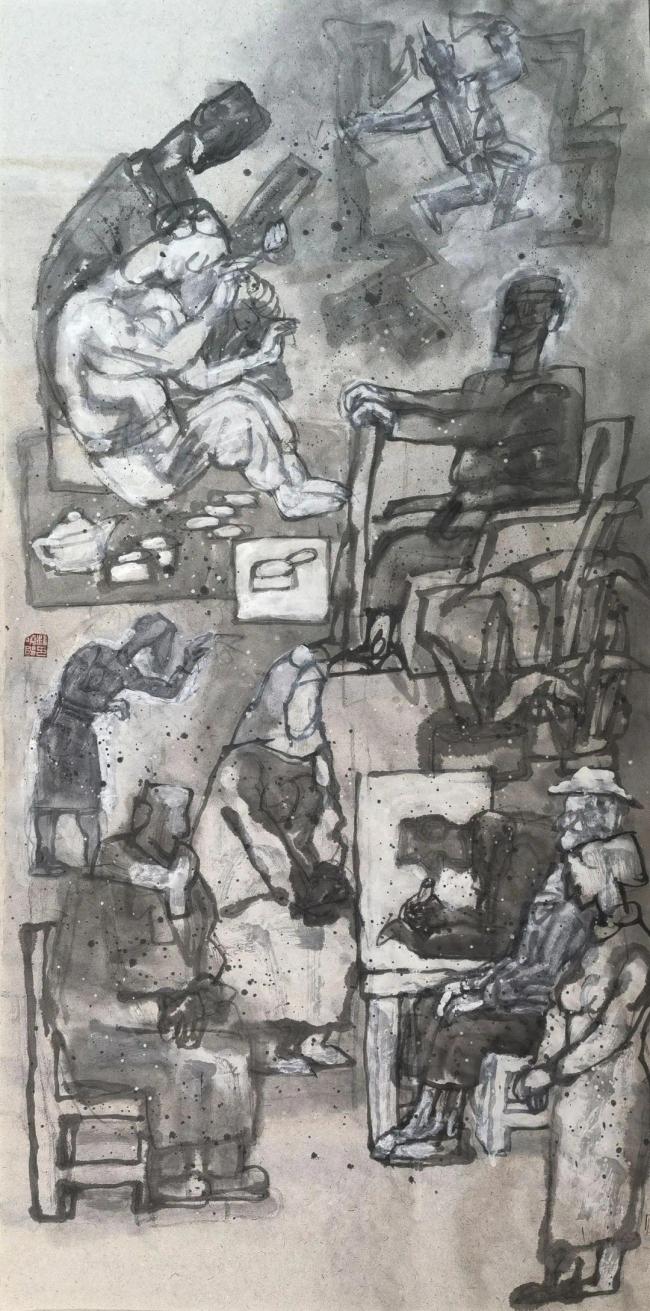

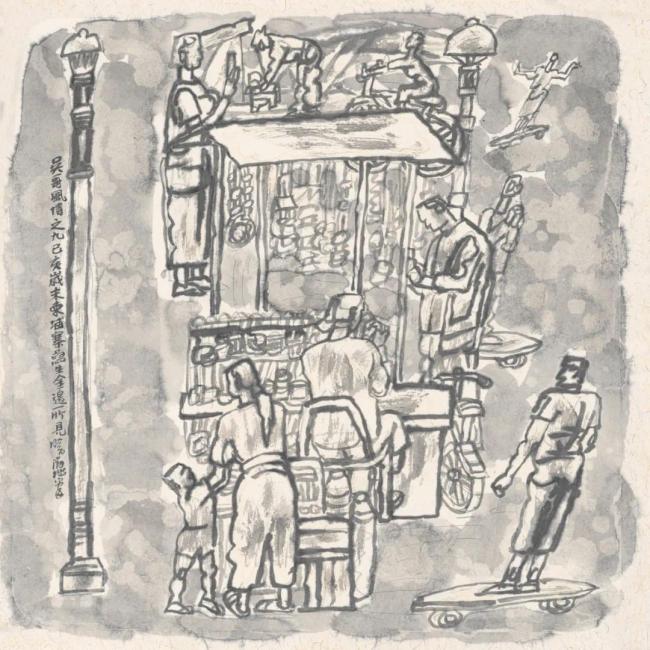

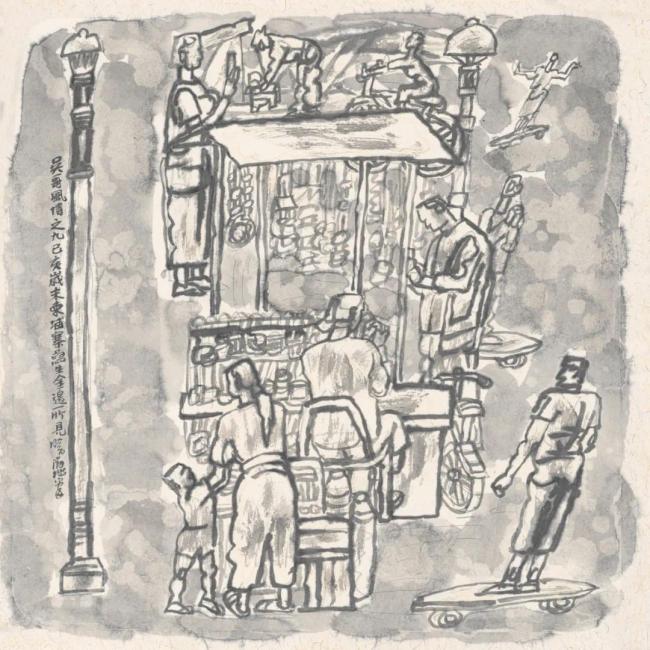

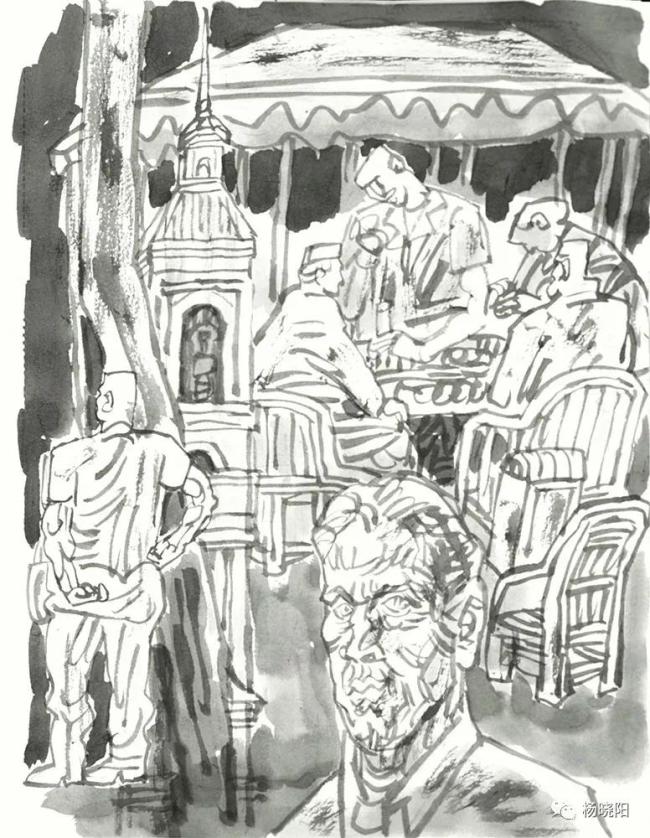

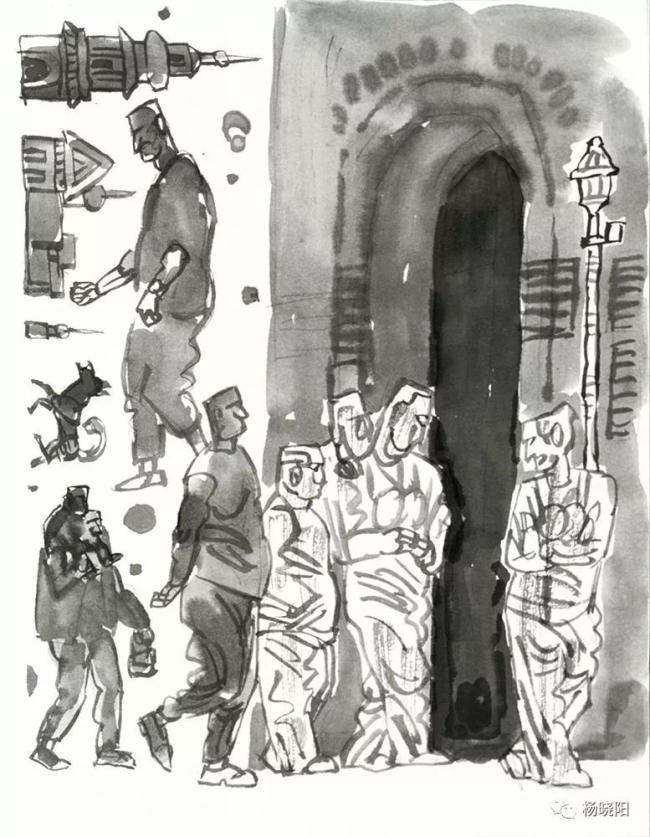

写生,是二十世纪中国现代美术教育的重要内容之一,其目的在于培养艺术家面对现实和把握现实的能力,因而成为检验和锻炼艺术家造型能力与现实敏感性的重要手段。可以说,写生能力的提高,不仅有助于艺术家深入生活、了解生活,而且也为艺术创作奠定了坚实的基础。特别是速写式写生成为检验一个艺术家造型能力和对生活的敏感性的试金石,在迅疾而简练的线条中展现出艺术家对解剖、透视、构图、章法的理解和把握。

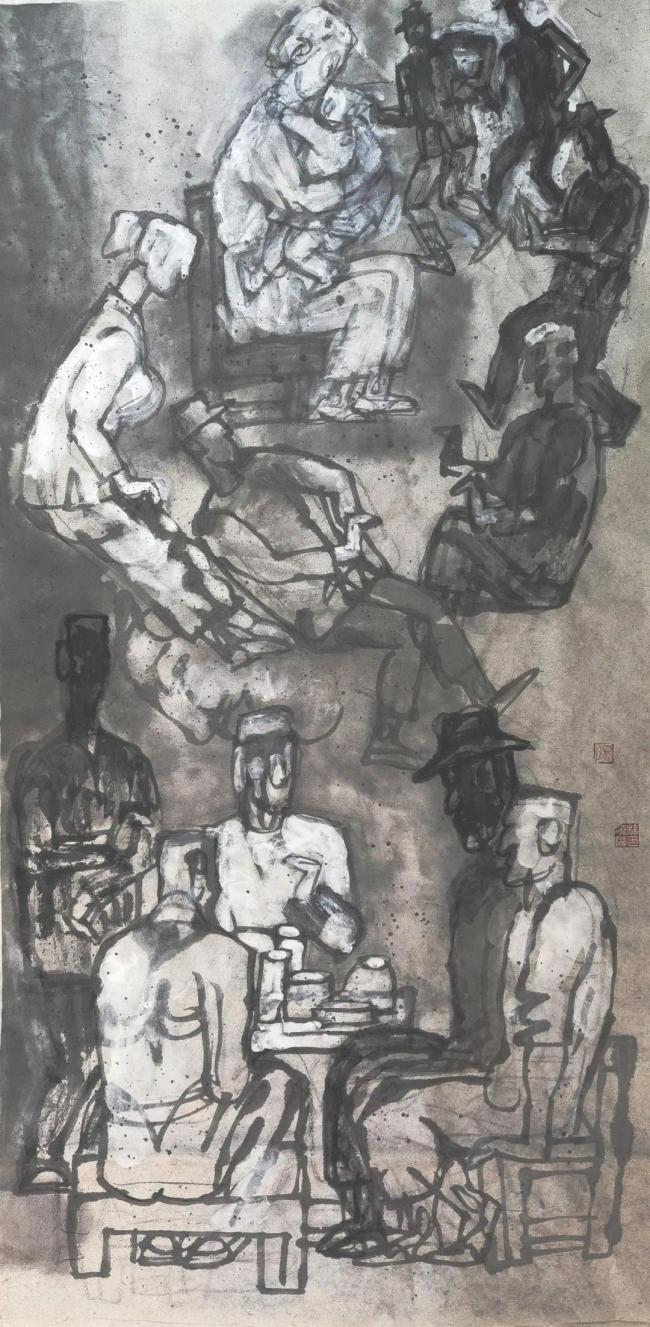

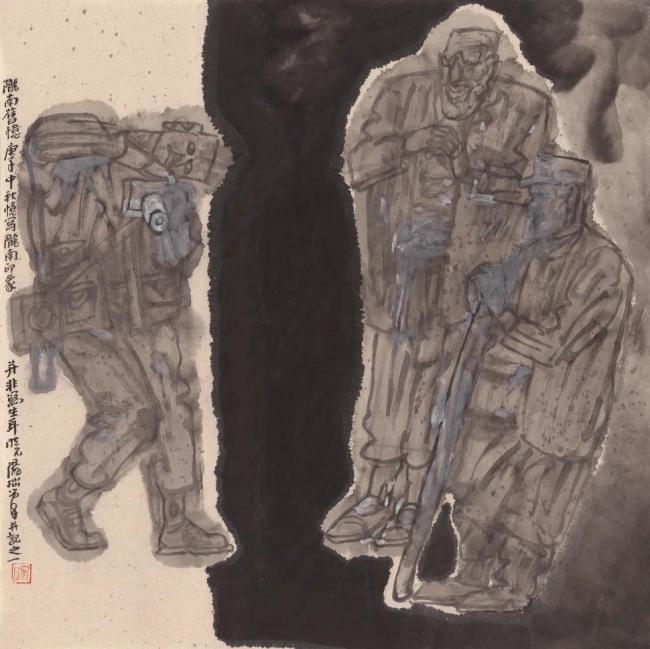

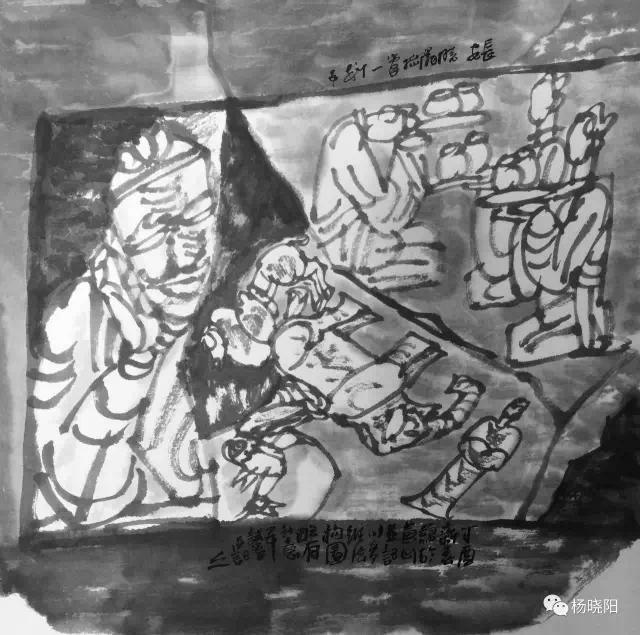

但是写生本身也是一种独立的艺术表现形式,体现出艺术家的思考和个性。应该注意的是,尽管写生这个概念来自西方,但在几十年的实践中已经融汇了中西两种写生的概念与方法,特别是在中国画的写生中,这种融汇显得更为突出。由此观察,杨晓阳的写生就是这种融汇的结果。杨晓阳继承了其老师刘文西坚实的造型和把握大场面的能力,非常重视到生活中去获取创作的灵感。他在几十年坚持不懈的写生中,积累了丰富的生活经验,练就了坚实的基本功,这也使他获得了快速把握多人物、多场景的复杂画面的手段。他的速写写生注重对对象的整体感受的表达,但同时又注意细节的丰富性。特别是他不仅形成善于构建画面的完整感和作品感的特征,而且也逐步形成了其朴实、生动、完整的速写风格。这为其水墨写意画奠定了基础,且已形成独立的艺术作品。

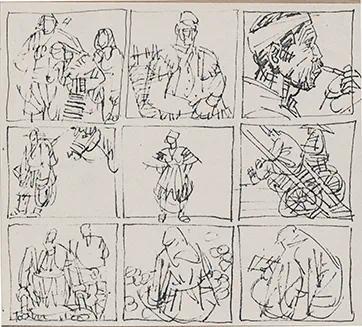

写生头像系列26cm×32cm1990年

写生头像系列26cm×32cm1990年

写生头像系列

写生头像系列

写生头像系列

写生头像系列

写生头像系列

写生头像系列

写生人物1

22cm×30cm1990年

写生人物8

22cm×30cm1996年

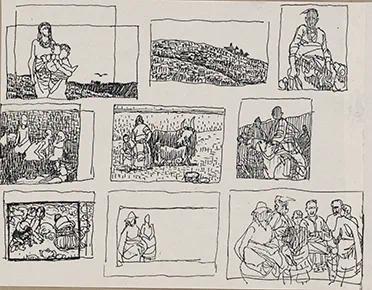

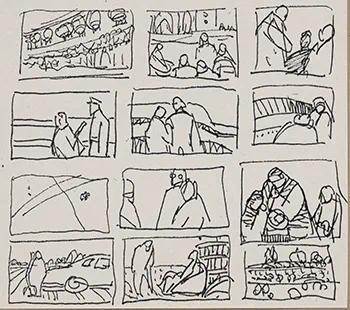

写生人物生活场景系列

写生人物生活场景系列

写生人物生活场景系列

写生人物生活场景系列

写生人物生活场景系列

写生人物生活场景系列

写生人物生活场景系列

写生人物生活场景系列

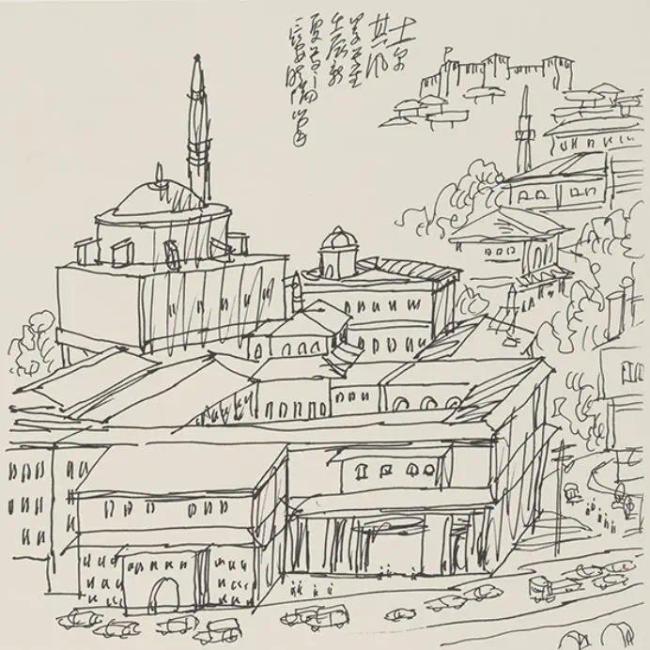

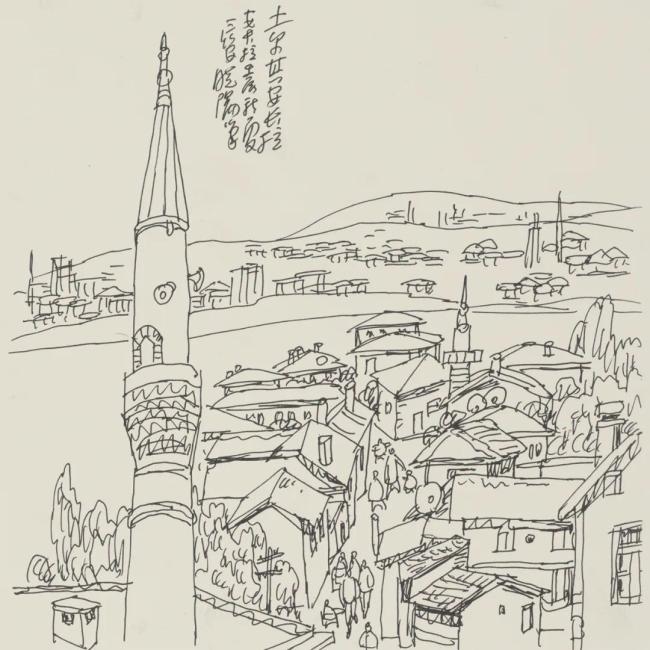

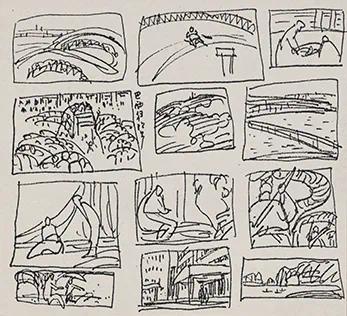

写生风景系列22cm×30cm2012年

写生风景系列22cm×30cm2012年

写生风景系列22cm×30cm2012年

写生风景系列22cm×30cm2012年

写生风景系列22cm×30cm2012年

写生风景系列22cm×30cm2012年

写生风景系列22cm×30cm2012年

写生风景系列22cm×30cm2012年

写生风景系列22cm×30cm2012年

写生风景系列22cm×30cm2012年

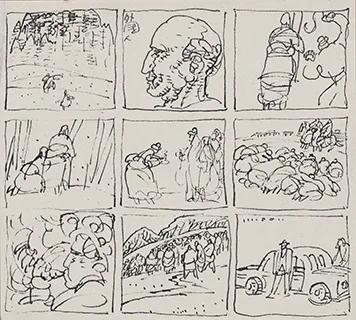

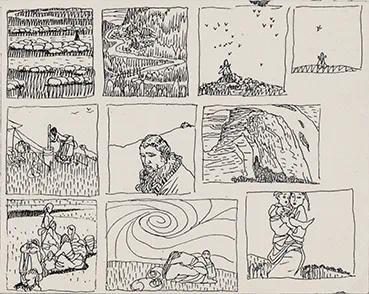

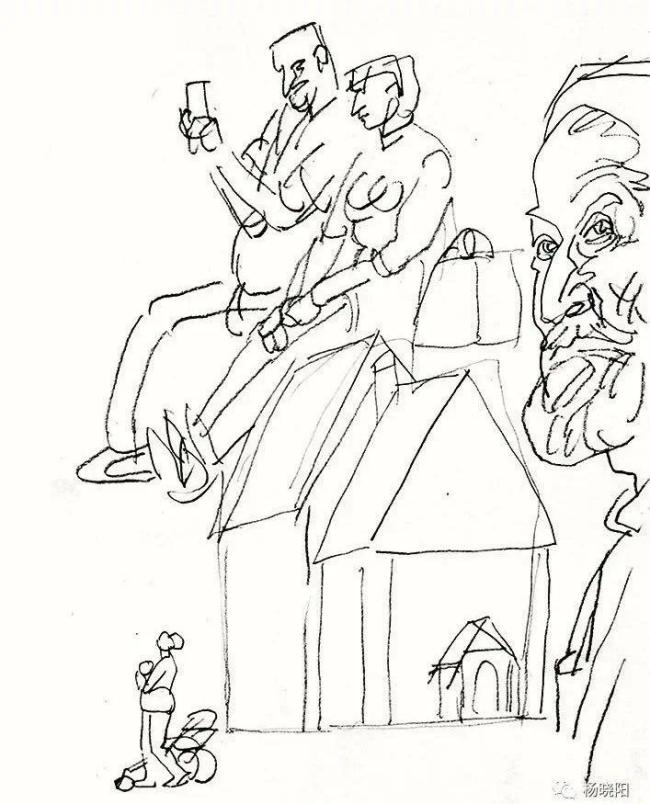

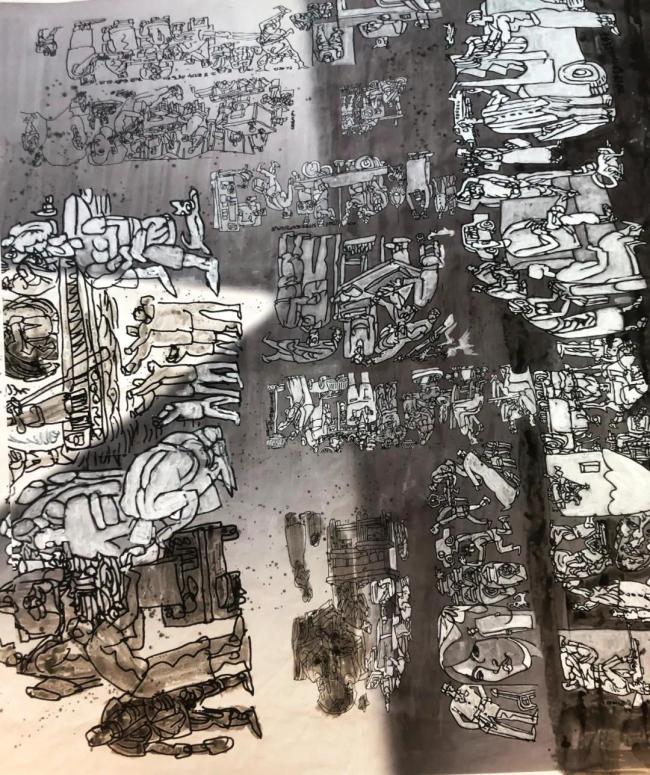

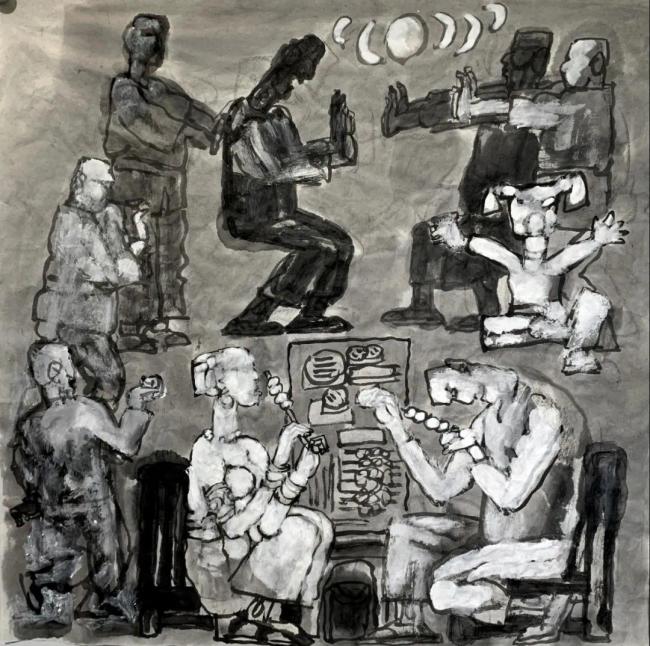

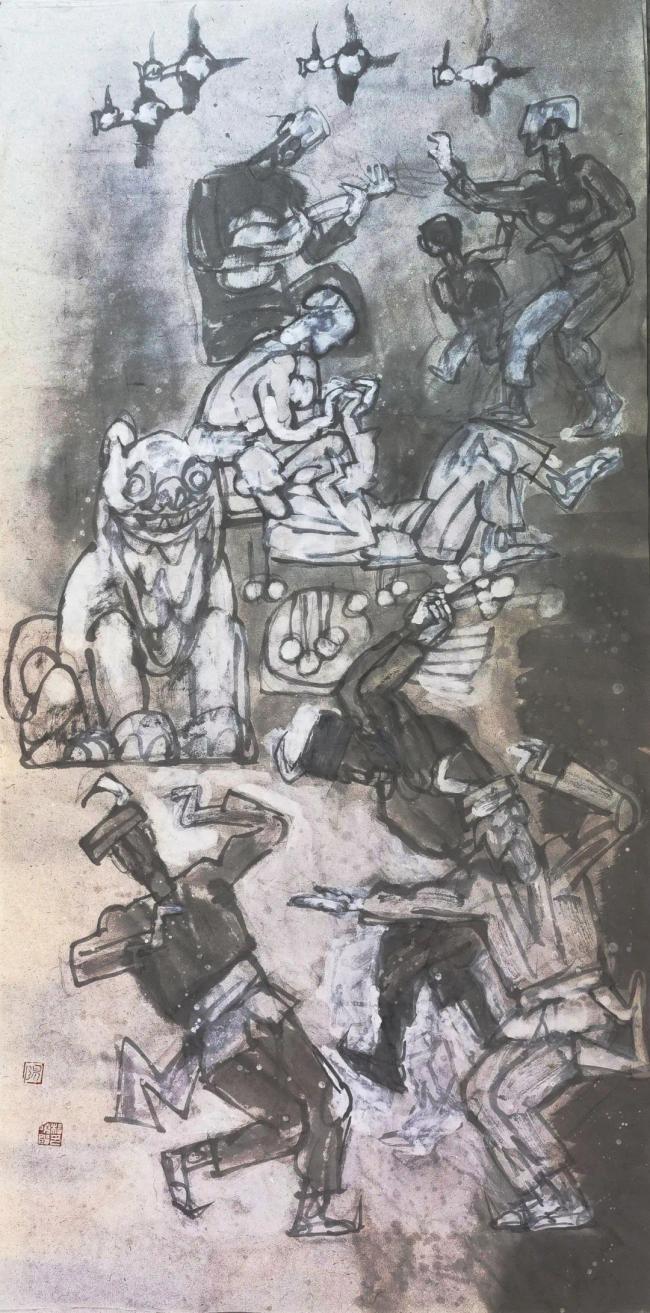

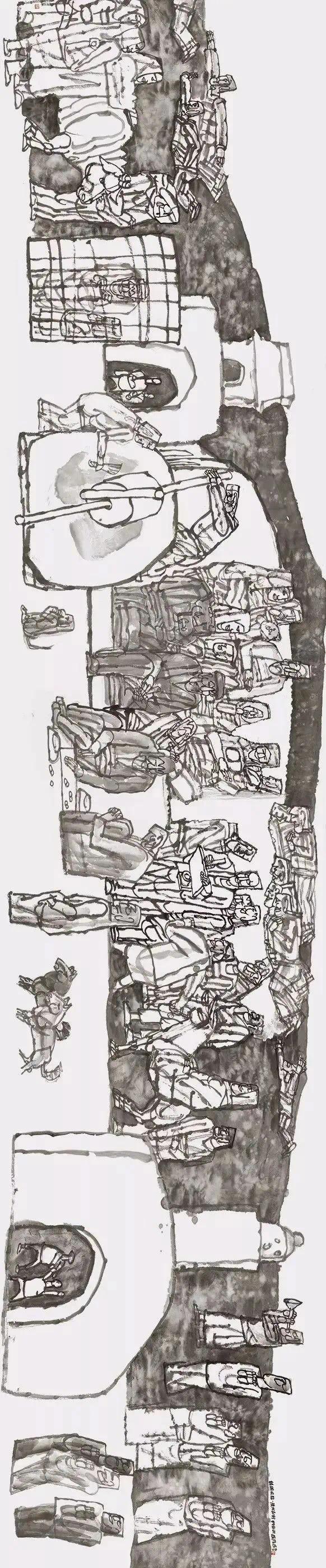

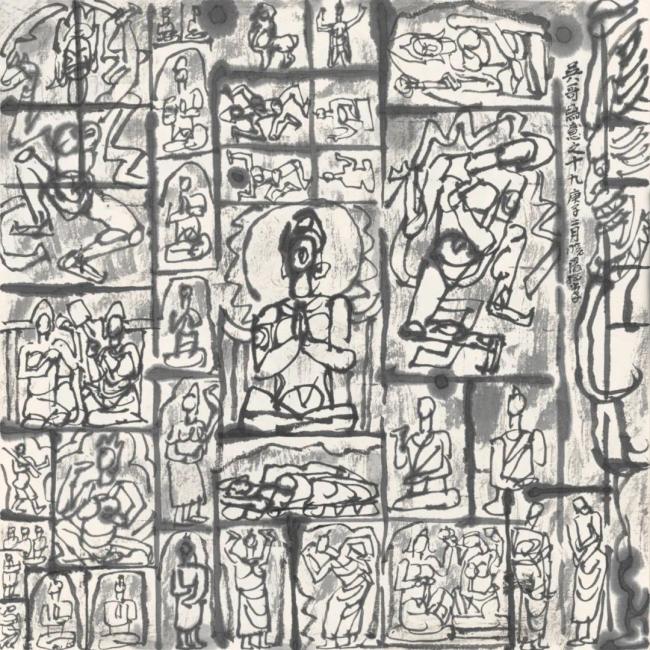

创作手稿系列

创作手稿系列

创作手稿系列

创作手稿系列

创作手稿系列

创作手稿系列

创作手稿系列

创作手稿系列

创作手稿系列

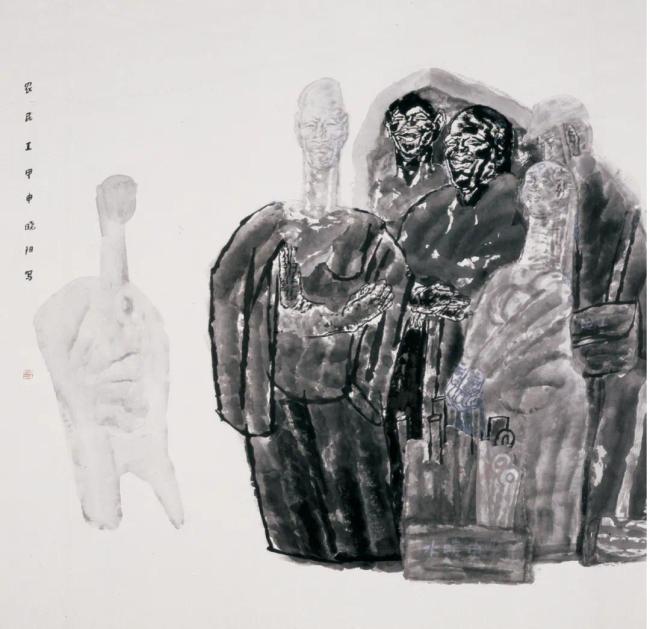

宁夏人物写生系列

宁夏人物写生系列

宁夏人物写生系列

宁夏人物写生系列

宁夏人物写生系列

宁夏人物写生系列

宁夏人物写生系列

乌兹别克写生系列30cm×30cm2015年

乌兹别克写生系列30cm×30cm2015年

希腊南非写生系列27cm×30cm2015年

希腊南非写生系列27cm×30cm2015年

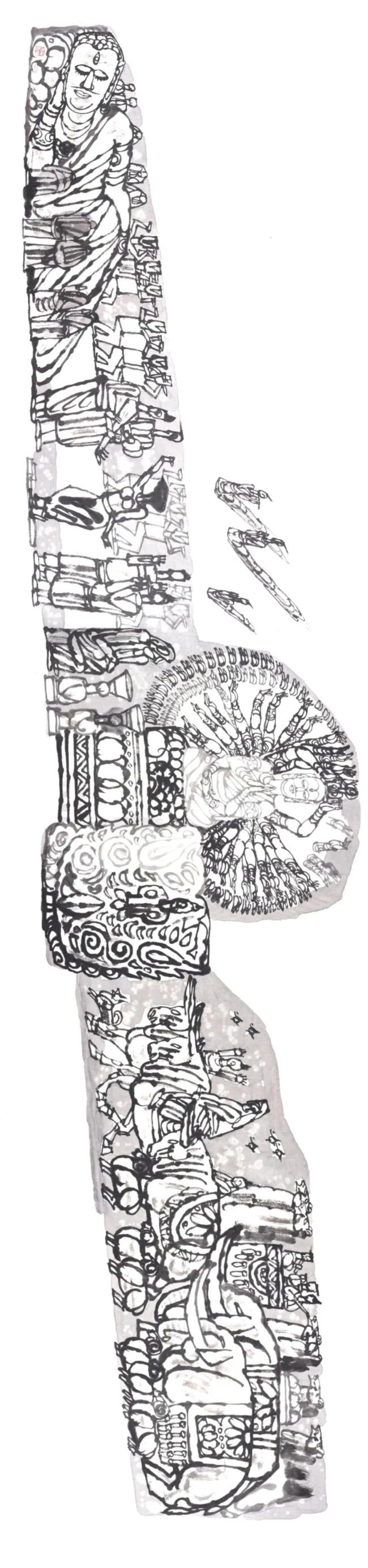

印度写生系列24cm×30cm2016年

印度写生系列24cm×30cm2016年

印度写生系列24cm×30cm2016年

印度写生系列24cm×30cm2016年

印度写生系列24cm×30cm2016年

俄罗斯写生系列

俄罗斯写生系列

俄罗斯写生系列

俄罗斯写生系列

俄罗斯写生系列

俄罗斯写生系列

俄罗斯写生系列

俄罗斯写生系列

俄罗斯写生系列

俄罗斯写生系列

俄罗斯写生系列

丝路生活写生系列

丝路生活写生系列

丝路生活写生系列

丝路生活写生系列

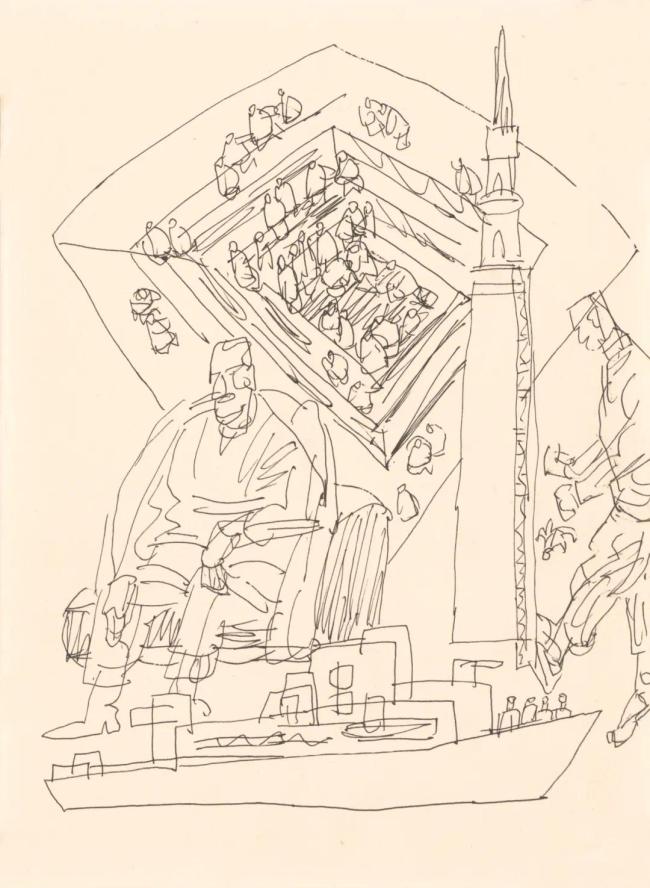

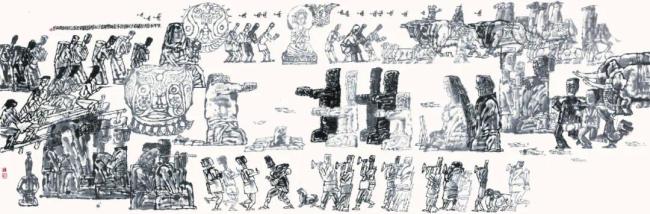

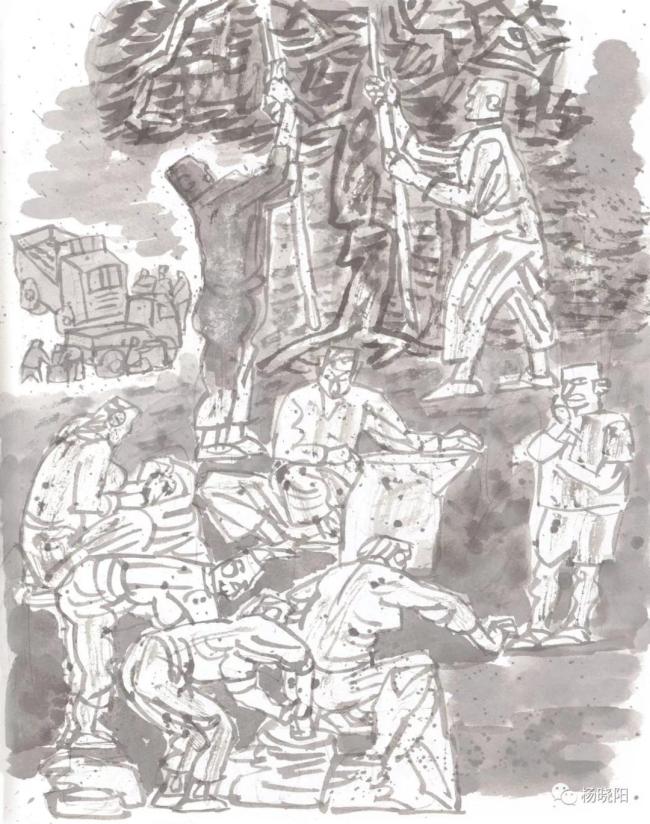

主题探索

主题性创作是对艺术家造型能力和艺术表达能力的最终的综合性检验,并且通过这种创作,我们得以一窥艺术家的审美取向和精神世界。

丰厚的生活积累和扎实的基本功在杨晓阳的主题性创作中完整地体现出来。他的早期创作将坚实的造型和形体塑造与中国传统的笔墨相结合,显示出对二十世纪以来中西融合趋向的深刻领悟与完整把握。这些作品在对题材的处理上不仅强调生活的鲜活性和生动性,而且体现出对生活意义的提炼与阐释。同时他又把这种生活之美置于历史的维度之中,从而使其作品在主题阐释和风格上都具有了深度。不管是其早期作品在语言上的繁复性和深度刻划,还是近二十年来日趋简洁化和写意化,杨晓阳的主题性创作都表现出在充分发挥形式语言作用的同时突出人物形象的塑造、深刻挖掘主题内涵、强调作品形式美感的特征,从而使其作品形成不同的语言形式与不同题材之间的统一与和谐。因此,他的作品总是在章法布局上呈现出多样性和丰富性,而这种对章法布局的重视又带来其作品结构上的严谨和清晰。所以其主体性创作的作品不仅将理性与感性有机结合在一起,而且具有很强的研究性。

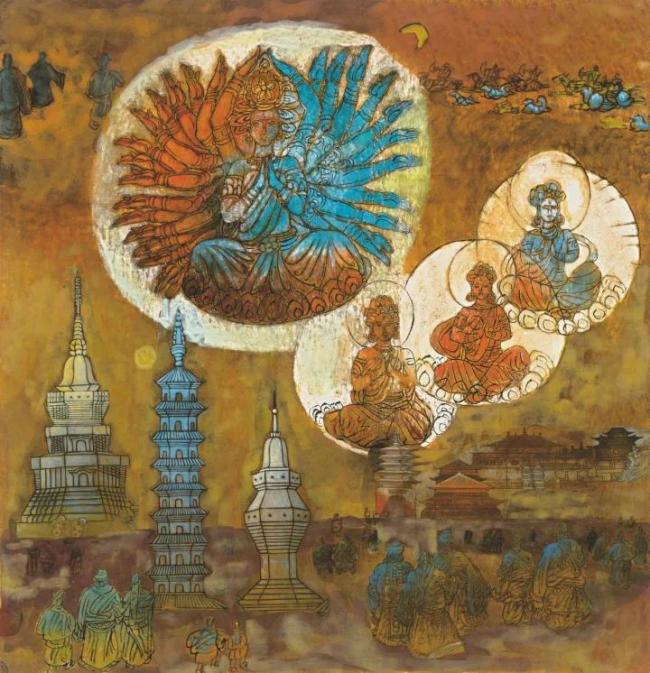

《丝绸之路·人来人往》系列200cm×240cm2025年

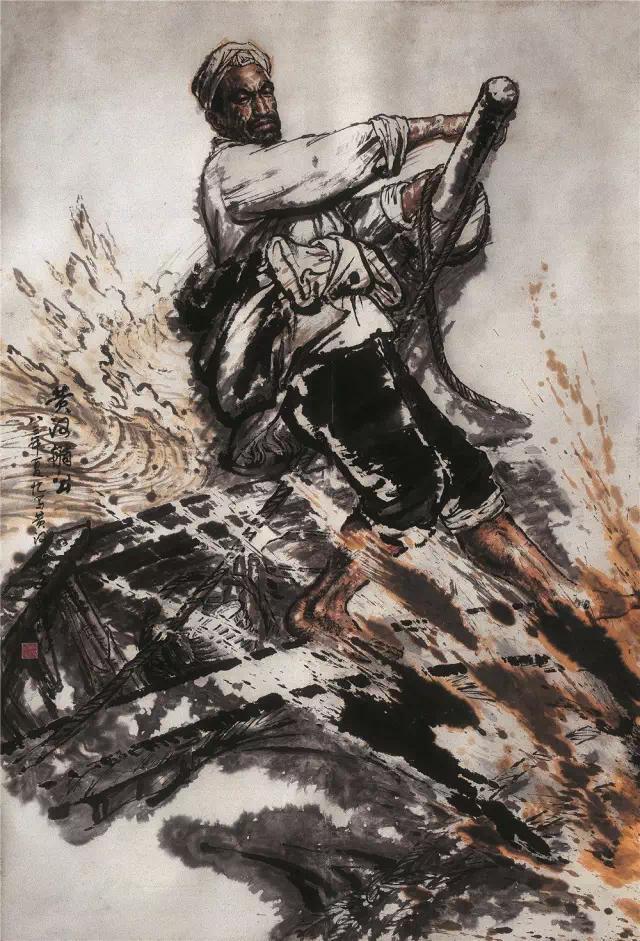

《黄河艄公》纸本水墨

135cm×200cm1983年

《黄河的歌》纸本水墨

270cm×200cm1983年

《太宗纳谏》纸本水墨

200cm×275cm2016年

《阿房宫赋》1500cm×250cm 1986年

《黄巢进长安》250cm×110cm 1987年

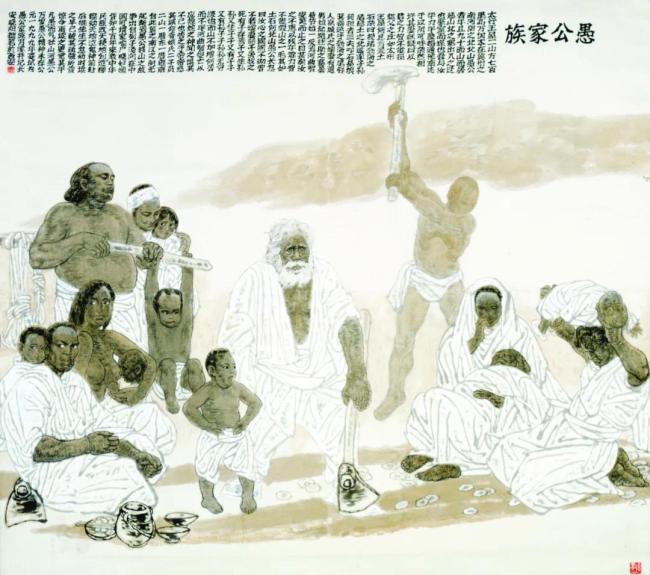

《愚公家族》185cm×170cm 1999年

《丝路长安》600cm×238cm 2004年

《丝路风情》480cm×159cm 2012年

《塔里木风情》540cm×225cm 2011年

丹青意蕴

与黑白的水墨相比,色彩往往展现出一个艺术家的浪漫情怀,而且色彩语言本身不仅是艺术家进行艺术表达的重要手段,其中也蕴含了艺术家的思想与观念。

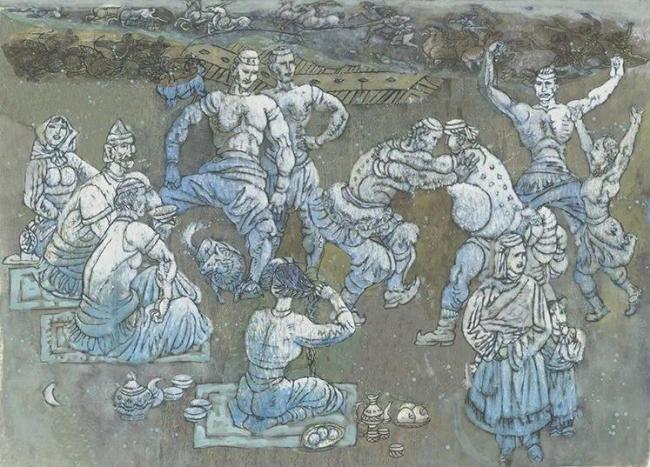

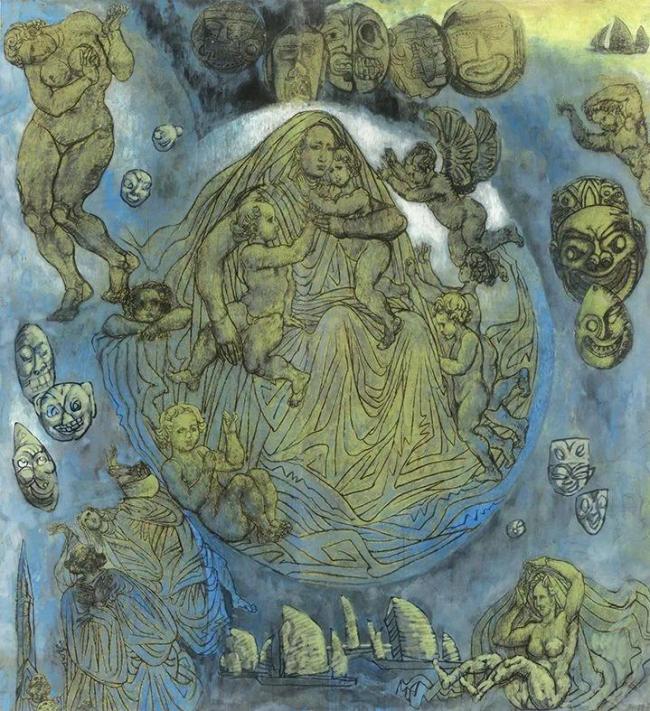

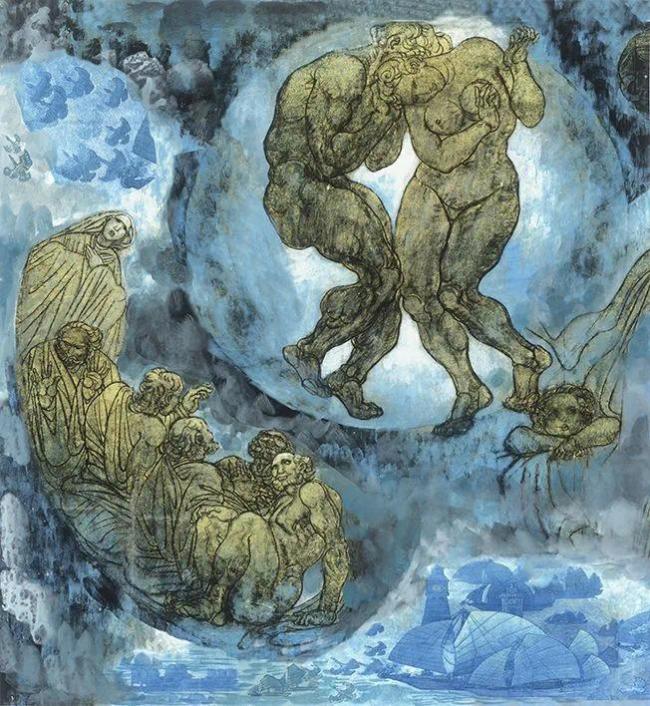

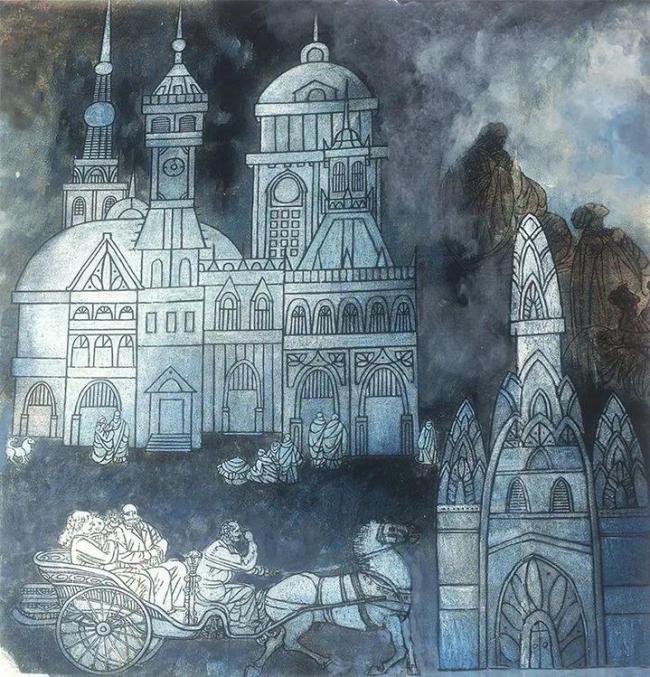

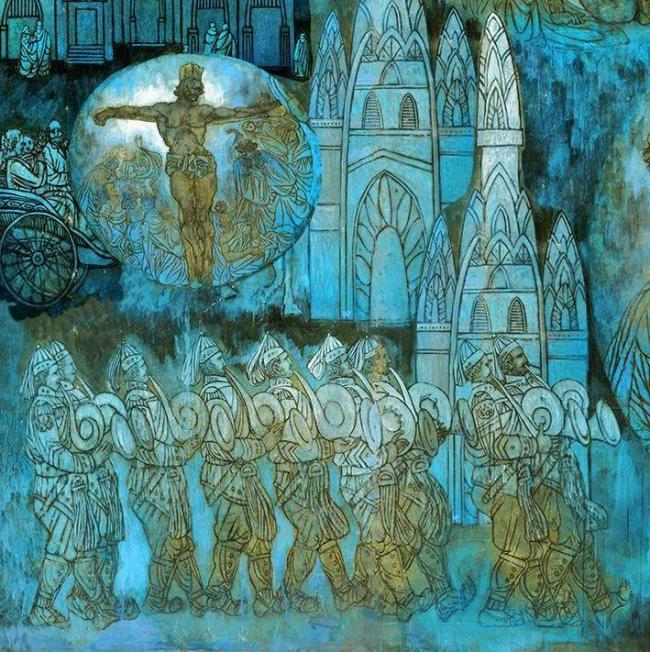

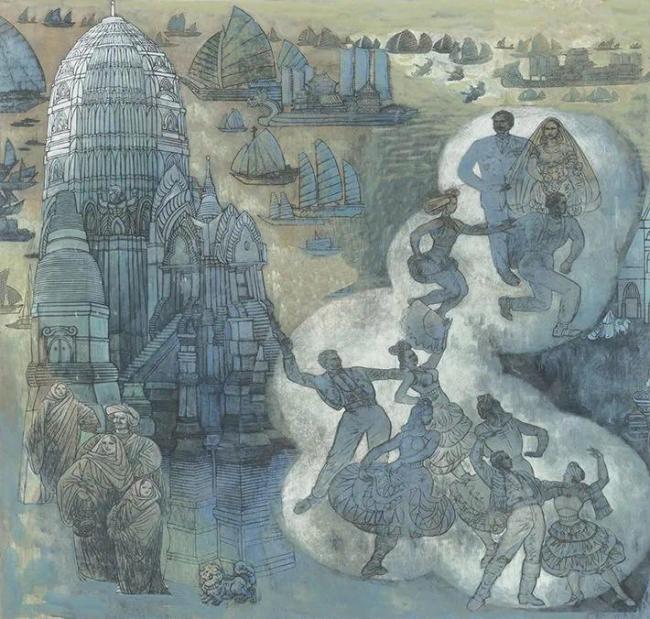

纵观杨晓阳的重彩作品,大致有三种类型:学习传统的青绿重彩、融汇中西的现代重彩和借鉴壁画因素的写意型重彩。自上世纪八十年代起,杨晓阳就开始关注色彩语言及其表现力问题,并在一系列大型作品中进行了探索。这些以中国传统青绿为主的早期作品在色彩上突出了其清雅、高古的格调,而进入九十年代之后却又几乎同时开拓出中西融合型和重彩写意型两个方向。其中西融合型作品在中国传统色彩用法基础上融入了西画的色彩原理,通过借鉴西画色彩的科学性与光感而增强了画面的空间感与视觉表现,并在中西艺术的交融、转换、对比之间,和不同时空的交错之中,构建起一种场面宏大、色彩瑰丽的艺术空间。而其写意型作品则把色彩作为一种意境的烘托,并把线描的塑造作用亦融入这种意境之中,从而使人形成苍莽、遥远的历史想象。实际上,这三个方面在时间上并无截然的分割,而是相互交错。这不仅表现出其在中国画色彩方面的广泛研究兴趣,而且也表明了其综合的修养以及开阔的国际视野、历史意识和多种材料手段的自由运用。

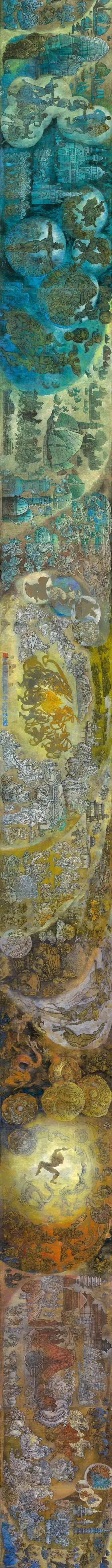

《丝绸之路》

380cm×6400cm1994年

▼

-请横屏欣赏-

▲

《波斯迎亲》185×160cm 1994年

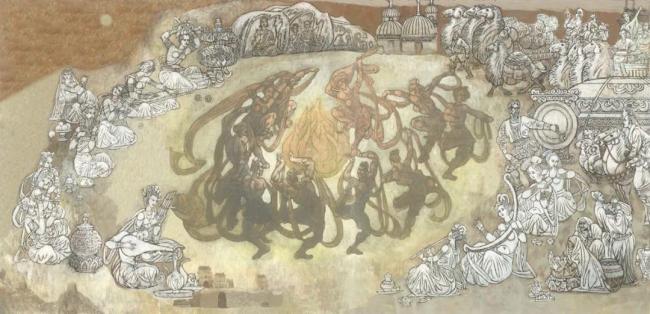

《敦煌乐舞》 96cmx198cm 1994年

《梵音》98×94cm综合材料1994年

波斯杂技 70cmx67cm 1994年

《沙漠夜宿》 70cmx100cm 1994年

《那达慕》72cmx100cm 1994年

《草原之夜》 84cmx198cm 1994年

《草原之夜》98cmx190cm 1994年

《圣母之爱》70cmx4cm 1994年

《亚当夏娃》70cmx64cm 1994年

《天堂》98cmx95cm 1994年

《天主之光》70cmx67cm 1994年

《耶稣受难》95cmx98cm 1994年

《丝路之约》70cmx67cm 1994年

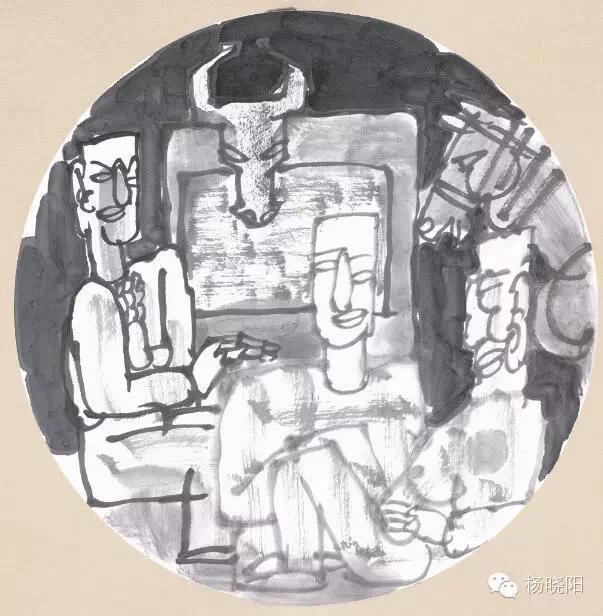

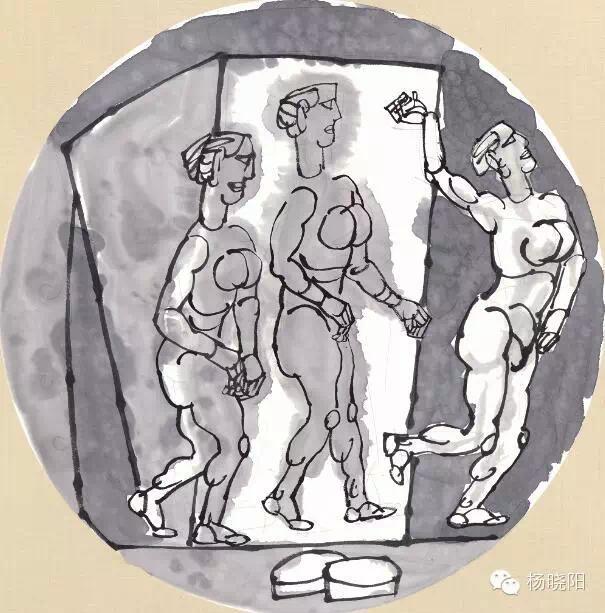

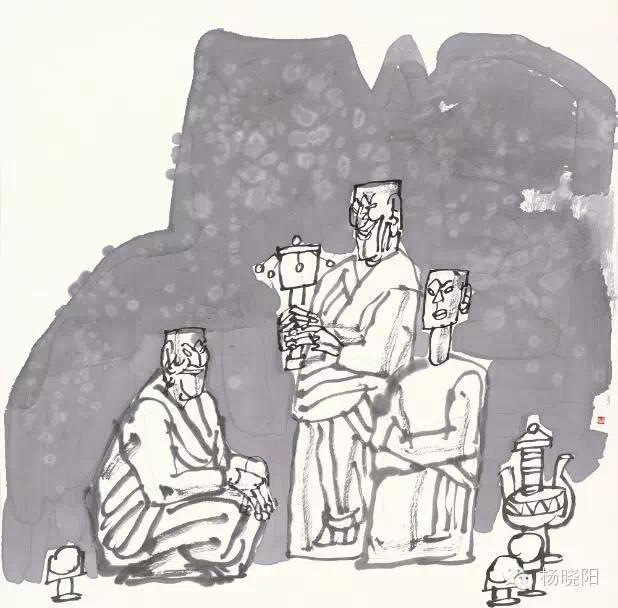

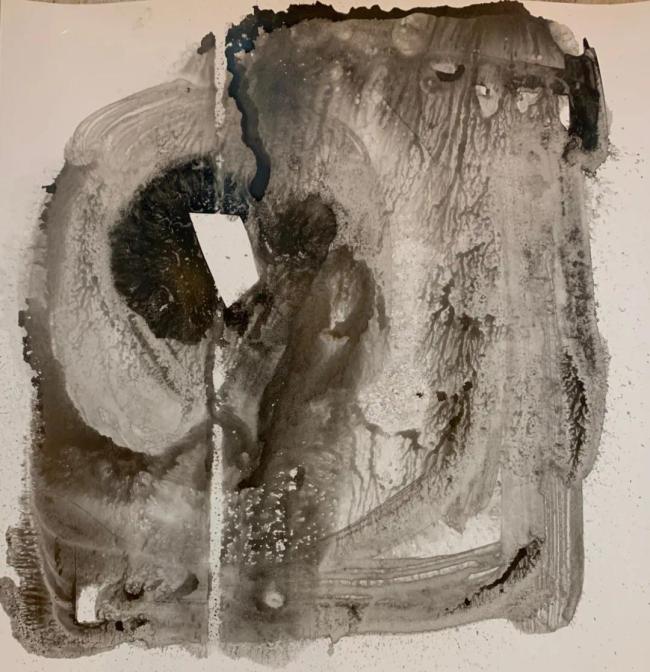

水墨精神

一个成熟的艺术家一定是一个知行合一的人,即他对世界和客观事物的认识与其表达必然是一致的。我们在近年杨晓阳的速写中已经看出了他的个人风格的取向,而这种风格直接反映到了他的水墨画作品之中。

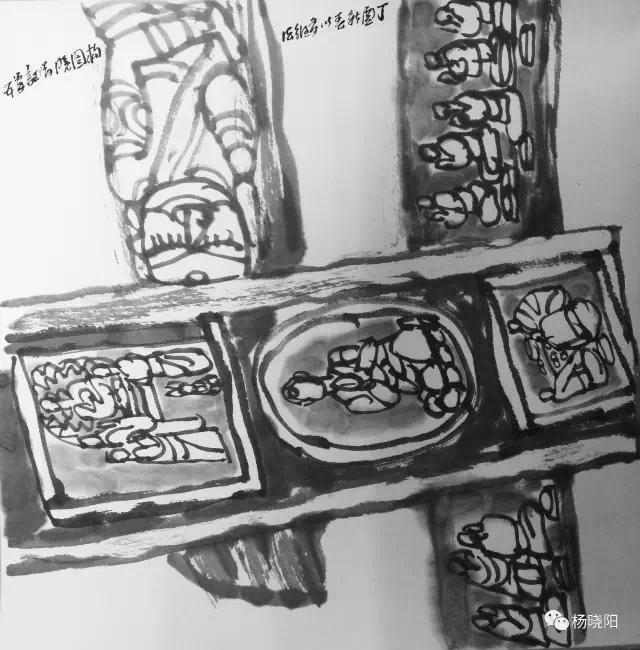

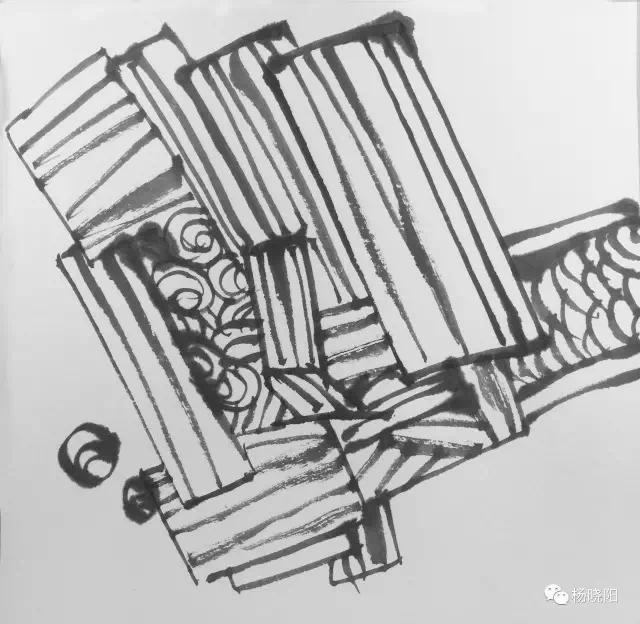

大约从2000年开始,杨晓阳开始着重致力于写意水墨画的探索和研究。他的大量速写为其水墨画实践奠定了风格上的基础。尤其是他近些年在造型上日趋简洁、概括,甚至呈现出几何化、程式化趋向,这对于艺术家来说,是一个从复杂、绚烂走向简括、平淡的过程,也是一个艺术家成熟的标志。也正因此,他的水墨画不仅在造型上进行了大跨度的变形,而且在构图上具有了平面构成的意味。这种表达方式看似吸收了现代艺术的因素,实际上是对中国传统造型方式的现代演化,其中包含了青铜器、汉画像石和诸如西北栓马桩这样的民间艺术等方面。更让我们注意的是,在依照中国传统造型法则吸收现代艺术形式语言的同时,他的水墨画仍然遵循了传统中国画以书入画的原则,将书法用笔揉入线条之中,使之画面更具变化和韵味。特别是他的石鼓和魏碑笔法不仅增加了线条的厚重和力度,也与他的古拙的造型相吻合。这些都体现了他题材模糊化、主题多义化、造型意象化、章法多维化、用笔书法化的艺术追求。杨晓阳也因此而在当代水墨艺术家中独树一帜。他清晰的四个段落表现出一种不断超越自己的艺术家的轨迹,给我们以深刻的启示。

《丝路生活之一1》68cm×68cm2022年

《丝路生活之一2》68cm×68cm2022年

《丝路生活之一3》68cm×68cm2022年

《丝路生活之一4》68cm×68cm2022年

《丝路生活之一5》68cm×68cm2022年

《丝路生活之一6》68cm×68cm2022年

《丝路生活之一7》68cm×68cm2022年

《丝路生活之一8》68cm×68cm2022年

《丝路生活之一9》68cm×68cm2022年

《丝路生活之一10》68cm×68cm2022年

《丝路生活之二1》68cm×136cm2022年

《丝路生活之二2》68cm×136cm2022年

《丝路生活之二3》68cm×136cm2022年

《丝路生活之二4》68cm×136cm2022年

《丝路生活之二5》68cm×136cm2022年

《丝路生活之二6》68cm×136cm2022年

《丝路生活之二7》68cm×136cm2022年

《丝路生活之二8》68cm×136cm2022年

《丝路生活之二9》68cm×136cm2022年

《丝路生活之二 10》68cm×136cm 2022年

《丝路生活之二 10》68cm×136cm 2022年

《雪域》200cm×190cm2004年

《关中正午》200cm×190cm 2003年

《农民工》190×190cm 2004年

《丝绸之路·陕北纪行》1000cm×208cm 2014年

《丝绸之路》200cm×1000cm2013年

《生生不息之三》600cm×198cm 2012年

宁夏人物写生系列

《吴哥 寻梦》68cm×68cm 2020年

《吴哥 写意》68cm×68cm 2020年

《塞上三日》纸本水墨42cm×63cm 2020年

《吴哥 风情》68cm×68cm 2020年

《吴哥 写意》 68cm×68cm 2020年

《塞上三日》纸本水墨42cm×63cm 2020年

《塞上三日》纸本水墨42cm×63cm 2020年

《塞上三日》纸本水墨42cm×63cm 2020年

《塞上三日》纸本水墨42cm×63cm 2020年

《东欧水墨》纸本水墨65cm×54cm

2019年

《东欧水墨》纸本水墨65cm×54cm

2019年

《东欧水墨》纸本水墨65cm×54cm

2019年

《东欧水墨》纸本水墨65cm×54cm

2019年

水墨人物系列之一2015年

水墨人物系列之三2015年

水墨人物系列之四2015年

水墨人物系列之五2015年

水墨人物系列之六2015年

水墨人物系列之七2015年

水墨人物系列之八2015年

水墨人物系列之九2015年

水墨人物系列之十2015年

河西风情系列之一 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之二 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之三 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之四 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之五 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之六 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之七 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之八 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之九 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之十 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之十一 68cm×68cm 2015年

河西风情系列之十二 68cm×68cm 2015年

陇南旧忆 65cm×68cm 2019年

陇南旧忆 65cm×68cm 2019年

《课徒稿之具象1》42cm×42cm2017年

《课徒稿之具象3》42cm×42cm2017年

《课徒稿之具象10》42cm×42cm2017年

《课徒稿之具象11》42cm×42cm2017年

《课徒稿之具象12》42cm×42cm2017年

《课徒稿之具象13》42cm×42cm2017年

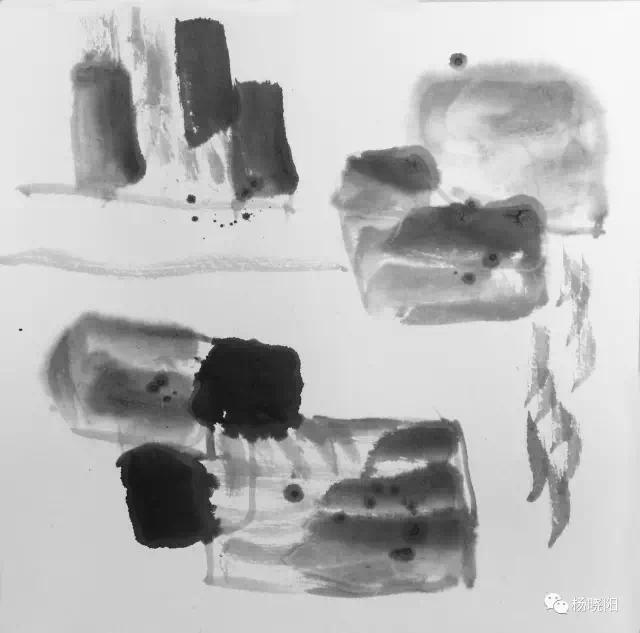

《课徒稿之抽象3》42cm×42cm2017年

《课徒稿之抽象5》42cm×42cm2017年

《课徒稿之抽象6》42cm×42cm2017年

《课徒稿之抽象7》42cm×42cm2017年

《课徒稿之抽象8》42cm×42cm2017年

《课徒稿之抽象9》42cm×42cm2017年

水墨太极 68cm×68cm 2021年

水墨太极 68cm×68cm 2021年

水墨太极 68cm×68cm 2021年

水墨太极 68cm×68cm 2021年

水墨太极 68cm×68cm 2021年

▼《社火》360cm×3150cm2016年

-请横屏欣赏-

艺术家简介

1958年出生于陕西西安,1979年考入西安美术学院国画系,1983年毕业,同年考上研究生。1986年毕业并留校任教。曾任西安美术学院国画系副主任、主任。1994年任西安美术学院副院长,1995年主持全院工作,1997年任西安美术学院院长、教授、博士生导师。2009年至2018年任中国国家画院院长。中国美协六、七、八、九届副主席。第十二届、十三届全国政协委员。

现任中国文化艺术发展促进会主席,中国文联全委荣立通,国家三五人才一级,四个一批人才,国家有突出贡献专家,博士后导师,教育部高教名师,全国美展总评委。改革开放四十年来,杨晓阳在美术创作、理论研究、美术教育、美术学院和画院建设以及推动中国美术事业的发展和多项重大活动的策划组织,为中国美术走向世界,助力国家“一带一路”倡议等多方面都作出了杰出贡献,是中国美术界重要的领导者和推动者。

天盛优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:第一证券 中信证券:美日协议为市场降低不确定性

- 下一篇:没有了